街並み いとおしく懐かしい

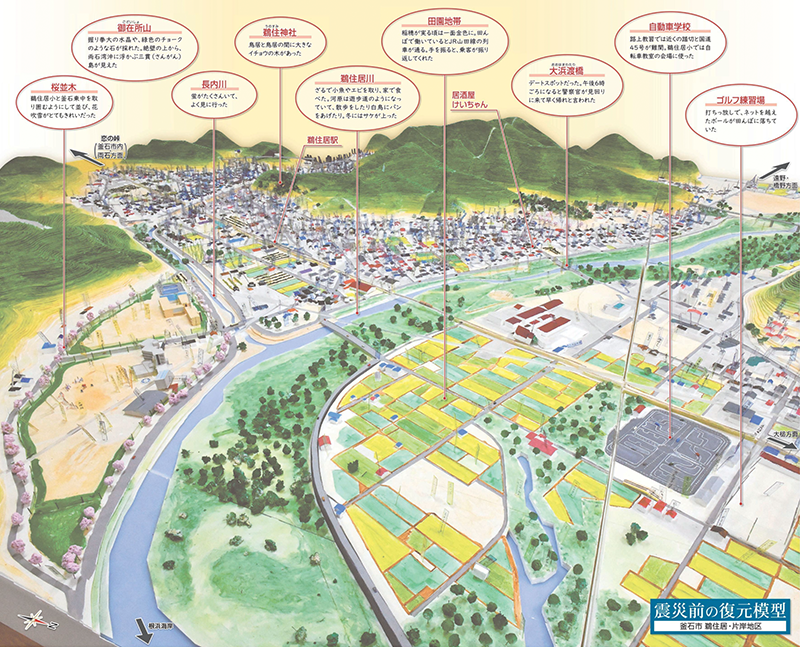

釜石・鵜住居(うのすまい)小には、東日本大震災前の釜石市鵜住居町を復元した模型が保管されている。神戸大などが主導し、500分の1スケールで制作した街並みには「小林さんち」「蛍がいた」など住民たちが思い出を記した旗が立つ。古里で過ごした日々を懐かしみ、いとおしむこれらの言葉は地域の歩みそのもの。「記憶」を拾い集めた人々の思いに触れ、今を見つめる。

「おけいちゃん」温かい記憶 【元居酒屋店主 佐々慶子さん】

「店の本当の名前はね、『けいちゃん』なの。看板にもそう書いてたのよ」。元店主の佐々慶子さん(78)は20歳で山田町織笠から鵜住居町に嫁ぎ、友人らに勧められ41歳で住み慣れた地に居酒屋を開いた。誰もが親しみを込め、その店を「おけいちゃん」と呼んだ。

震災後も仮設営業を続けたが、本設は年齢も考え諦めた。自宅と店舗跡地に家を再建し、居間から国道45号を走る車を眺めては時々、往時を思う。

店は国道45号の大浜渡橋たもとにあった。引き戸を開けると左側にカウンターとお勝手、右には座敷、2階に30人以上入る広間があった。同級生同士でゆっくり、スポ少の保護者の打ち上げはにぎやかに。地域の集まりに欠かせない場所だった。基本的に1人で切り盛りし、お客さんとカラオケを楽しむことも。店の蛍光灯は日付が変わる頃、ようやく消えた。

定番メニューは3時間煮込んだもつ煮。「よくこんなおいしいの作れるな、と言われるのがうれしくてね」。大鍋で一度に10人前作るおでんは、煮干しや鶏がら、ニンジン、ゴボウでだしを取る。甘めの味付けは母の味に倣った。七味唐辛子を利かせた焼き鳥も人気だった。

津波がたくさんの友達、お客さんを奪った。時々、散歩に出掛けては、一緒にマイクを握った「みかんの花咲く丘」や「別れの一本杉」を大声で歌う。そして「空の上にいるみんなに向かってさかぶの。降りてきて、って」。

仮設店舗に来てくれた工事関係者らが、今も電話をくれる。「店をやって、大変だと思ったことは一度もないの。いい人ばっかりだったから」。かけがえのない出会いを懐かしむ。

《豆知識》

駅周辺の思い出

現在、三陸鉄道が走る鵜住居町には震災前、JR山田線が縦断していた。駅は、壁にカラフルな絵が描かれた地下道を通ってホームに出る造り。1970年代、地元の旧釜石北高は1学年300人以上おり、登校時には駅からの約1.5キロに生徒が列を成した。夏には、根浜海岸までの約2キロが海水浴客で埋まった。

駅の南側には、暮らしを支えるさまざまな店が軒を連ねていた。国道45号の曲がり角にカドヤクリーニングがあり、学生服を扱うキョーハンもおなじみ。今も町内で営業する麺飯店・喜楽(きらく)からは、いつもいい匂いがした。

ギフトや土産品を扱う野村商店は現在、町内の鵜の郷交流館内に店を構える。店頭に立つ野村周司さん(65)は、斜め向かいにあった食堂・富乃家(とみのや)の中華そばを懐かしむ。「サバで取ったスープは、透き通っていておいしかったな」

震災で各店舗にいた多くの人が犠牲になった。そのほとんどが店を閉じたが、人々の記憶には在りし日のにぎわいが残る。

鵜住居の地名の由来

かつて当地に鳥のウがたくさん生息していたとの言い伝えがある。「うのすまい」の音は「古い、沼地の多い、小湾」を指すアイヌ語に似ていて、先の言い伝えと合わせ「ウの鳥がすむ沼地」と読み解くこともできそうだ。

恋の峠の地名の由来

諸説ある。①津波で魚かごが峠の向こう側に運ばれ「越えの峠」と呼ばれるようになり、後代に粋人のアイデアで書き改められた。②源義経が兄頼朝の追跡を逃れ北へ向かう途中、愛妾(あいしょう)の静御前と語らい峠越えした。

人々のなりわい

鵜住居町は東西を結ぶ遠野街道、沿岸を南北に通る浜街道の交差点に当たる。昭和初期まで600年ほど牛馬輸送の中継地として栄え、自動車が普及するまで多くの農家が牛や馬を育てた。遠野境にある橋野鉱山から、鵜住居の南隣にある海運の要衝・両石港まで鉄を運ぶ仕事は重要な収入源だった。

1896(明治29)年の明治三陸津波で、田畑の4割が荒れ地と化した。その後も洪水などが続いたため、比較的災害に強い桑畑が各地にできた。養蚕指導者も雇って普及させ、大正中期から昭和初期まで、繭が農業生産高の首位を占めた。

しかし、太平洋戦争開戦で繭糸輸出が停止。化学繊維生産の伸びもあり衰退した。終戦前後の食糧事情悪化で開田が進み、1955年ごろには鵜住居川下流に田園地帯が広がるようになった。

<取材後記>

喜びで顔を火照らせ、マスク越しでも伝わる笑顔を見て胸がいっぱいになった。11月下旬、当連載を担う岩手日報・若手プロジェクトチームが開いた模型見学会でのこと。来てくれた方が別れ際、「ありがとう」と手を握ってくれた。

88歳のその方は時々椅子に腰を掛けては立ち上がり、1時間半、模型を見続けた。一緒に「自宅」を見つけた時は昔からの友人のように喜び合った。

来てくれた方々は皆、模型の前に立つと、あのまちに置いてきた思い出があふれてくるようだった。それを聞いていると、鵜住居出身の私も知らない、まちの面影が見えてくる。生きた人の数だけ彩りがあった。

模型を残してほしい。今を生きる地元の人に見てほしい。取材を通じて強まった願いだ。保存の難しさは理解するし、力になれないもどかしさもある。それでも模型を前に語り合う人々のうれしそうな顔が浮かぶと、そう願ってしまう。

失ったものを懐かしむ。変化に伴う悲しさ寂しさを思い出でくるむ。まちの風景とともに記憶をたどる行為は、突然の別れを受け入れる助けになる。地元に残る誰かを支え、古里を離れた誰かの心を温かくする。

被災地での出来事を知ろうとする誰かにも、自分と変わらぬ一人の人間の生活がそこにあったと知ってほしい。きっと、次への備えになるだろう。

一度無くしてしまえば、再構築が難しいのは現実のまちと同じ。どうしたら、模型を残せるだろう。良き出口を見つけられるまで、模索を続けていく。

鵜住居とともに~街並み いとおしく懐かしい