残したい郷土の記憶

私にとって9月は祭りの季節だ。しかし、出身地の釜石市鵜住居(うのすまい)町では、今年も笛や太鼓の音が響かなかった。新型コロナウイルス感染症がはびこらなければ、懐かしい思い出と共に秋の始まりを感じられていたかもしれない。子どもの頃、何も分からず練習し、並び、踊った郷土芸能も今では大切な思い出。この機に地区に伝わる二つの芸能の歴史をひもとこうと向かった私の地元「新田(しんでん)・神ノ沢(新神(しんかみ))地区」で、想像していたよりもずっと厳しい継承の現状を知った。どうしてもちらつく途絶の影。そこに携わり、今を生きる人々の思いを伝える。

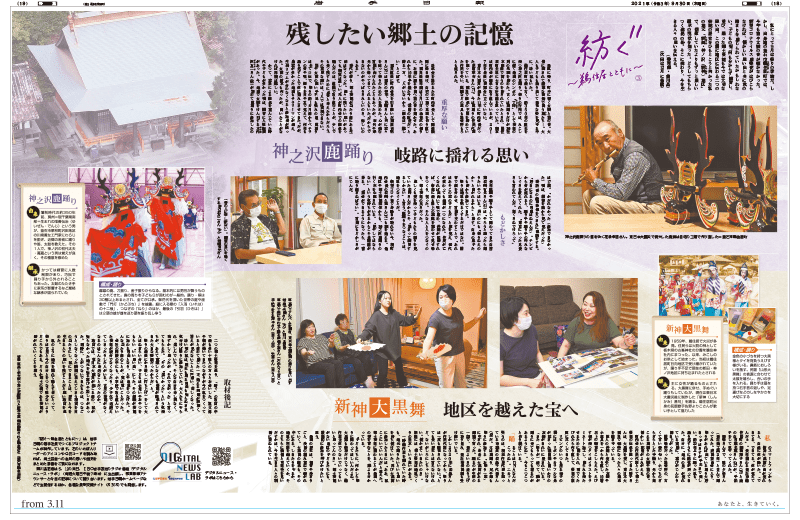

《神之沢鹿踊り》 岐路に揺れる思い

秋風に乗り、町中に響く太鼓と笛の音。大勢に囲まれて豪華な装飾で舞う鹿(しし)たち―。大人も子どもも繰り出して勇壮な姿を見守る中に、幼い私もいた。

鵜住居町で最も古く、約350年の歴史を持つ神之沢鹿踊り。祭りの行列では、みこしに続く地域のシンボル「丁印(ちょうじるし)」として芸能の列の先頭を務めた。古くは鹿踊りだけが神社本殿前で舞うのを許されていたとされ、鵜住居町全域に大きな存在感を放っていた。現在は町内会が継承に取り組んでいるが、2017年を最後に表舞台に立っていない。

東日本大震災が起きた11年に町内会長だった花輪孝吉さん(71)。今は鹿踊りの住民代表を担っている。震災で継承の主軸を務めていた住民を失い、鹿頭などの道具も集会所もろとも流された。

重厚な願い

助成金を集めるため町内会長として関係機関に働き掛け、自宅の工場で鹿頭を作り直した。震災後数年間は3月11日の追悼式の帰りに、お墓に眠る仲間へ笛の音を聞かせた。あれから10年半を経た今も「部落の財産だ」と誇る一方、「人がいないから(継承は)難しい」とこぼす。

震災直後に町内会長を引き継いだ藤原吉明さん(70)は震災の翌年、花輪さんと共に家々を回って祭りのための人を集めた。心が痛む言葉を向けられたこともあったが、市外や県外から帰ってきてくれる人もいた。だから「できないのがやっぱりさみしいのさ、悔しいのもある」。

時代が移り、郷土芸能が当たり前にある生活はなくなった。個々に残したい思いがあっても、現実は厳しい。先人が町内会での継承を選んだのは、組織で取り組むことが、少しでも長く残すために必要と考えたからだろう。その重厚な願いは、1人では実現できない。

笛や太鼓の担い手不足も悩みの種。鹿踊りは全て口伝で、祭りの約1カ月前からベテランの音や唄、振りを目や耳で覚えて、何年も繰り返すことで体に染みこませてきた。だが、農家が多かった地域もサラリーマンが増え、生活リズムが合わなくなると参加者が減った。太鼓の教本も作ったが、聞いたことがなければ再現は難しい。

かつて、家系による継承を重んじていた時代や子どもが多かった頃は、練習に人数制限があった。今、地域で太鼓をけん引する本内沢友二(ほんないざわともじ)さん(66)が初めて鹿踊りに参加したのは17歳。「かだれなかった(参加できなかった)頃は、練習を陰から見て覚えだった」

時折、昔の録画映像をつまみに晩酌をする。「好きになるのに理屈はねえんだ」。テレビから音が流れると、踊り手や踊り手の巧みなしぐさを教えてくれた。「東京にいった兄貴さも言われてんだ。無くさねでけろって」

もどかしさ

長年鹿頭や踊り手として関わってきた自営業岩崎有光さん(61)は「やろうと思ったら踊りたいやつはいる。若いのにも『祭りねえのか』と聞かれるから」と話す。自身の息子たちも昔から参加してきた。

祭りは地域を明るくするだけではない。練習で顔を合わせ、言葉を交わすことで「あれはあそこの家の子どもだ」と顔を覚え、世代が変わっても地域が一つになれた。住民が亡くなれば出向いて唄で慰め、仲間が結婚すれば、新郎に最も格上の雄鹿を舞わせて見せ場をつくり、祝った。そんな人と人をつなぐのも、郷土芸能の良さだった。

厳しくも愛を持って子どもたちの踊りを見ていた岩崎さんだからこそ「集まって練習するしかない」と言う。鹿踊りをつなぐことは、地域をつなぐことだ。

新型コロナ禍で身動きが取れない今、現町内会長の岩崎久延さん(72)も頭を抱える。他地区や郷土芸能団体からも、神之沢鹿踊りの行く末を心配されている。「絶やしてはならない」という気持ちがあるからこそ危機感が募る。「集会ができるようになったら、一番に取り組まねばない」。言葉にもどかしさがにじんだ。

《新神大黒舞》 地区を越えた宝へ

私のスマートフォンから新神大黒舞の曲が流れると、自然に体が動いた。「できてる、できてる。体が覚えてんだぁ」。長年携わる釜石市鵜住居町の橋場房子さん(79)と娘の自営業光恵さん(54)が、手拍子をして見守ってくれた。

橋場さん方で、孫の夕奈さん(釜石商工高2年)と並んで踊ってみた。虎舞委員会に入り、祭りがあれば出ている踊り大好きっ子はさすが手先まで美しい。約20年ぶりに踊った私も、繰り返すうちに感覚が戻ってきた。自分に「地元の血」が流れている実感に、喜びがじんわり湧き上がった。

練習場所だった集会所の、古くて甘い畳の匂い、小づちのざらざらとした手触り、外から聞こえる鹿踊りの太鼓や笛の音。懐かしい記憶がよみがえる。

町内会の住民代表として郷土芸能の伝承を担ってきた房子さんは、大黒舞を愛し、東日本大震災で犠牲になった人々の遺志を継ぎ守っている。

数人の仲間と流失した衣装や小道具を一から作り直し、10着以上の装束をこしらえた。えびす様が持つタイはイラストをラミネート加工し、膨らみを持たせるために綿を入れ、雨でくたびれたら作り直して、芸能の復興に尽くしてきた。

リビングのいつも座る椅子の横には、リボンやカラフルな糸が詰まった裁縫箱と縫いかけの衣装がきれいに畳まれている。「また(祭りが)盛って、誰が踊りに来てもらっても着るのがあるようにね」。今もこつこつと作り続けている。

「踊ることはDNAなんだこったね」。ニカッと笑うのは、現在住民代表を担っている市職員の岩鼻千代美さん(48)だ。父は鹿踊り、兄や姉も祭りに参加する「お祭り一家」に生まれ、身近に大黒舞がある環境で育った。踊るのが生活の一部で、釜石よいさの盛り上げに取り組み、釜石芸者舞踊も受け継いでいる。

しかし2020年に岩鼻さんが住民代表になってから、祭りは一度も開催されていない。「とても長い歴史とは言えないけれど、ないがしろにしちゃいけない。続かせていきたいのさ」。根底には「郷土芸能は地域づくりの基本」という思いがある。

一時鵜住居を離れていた時も、地元で踊りたいという思いを持ち続けていた。再び大黒舞に参加したときには「ああ、私ここにいていいんだ」と思えた。郷土芸能に携わることが地域への愛を育むことを、誰より分かっている。

「子どもたちに、何かしら祭りに関わってほしいんだよね。大黒舞も新神だけじゃなく、鵜住居全体でつないでいってもいいと思ってんのさ」。郷土芸能がない地区の子どもたちにも、積極的に参加を呼びかけたいと思う。

地域の歴史は、慣習や決まりごと、決断の積み重ねで紡がれていく。大黒舞の継承も、その中にある。しきたりを守るか、地域の垣根を越えていくか、そのどちらに価値と可能性を見いだすかは、今を生きる人々の判断に委ねられている。

<取材後記>

二つの郷土芸能を巡り、「紡ぐ」の取材の中で最も多い十数人の方々とお会いした。祖父母や親が築いてきたつながりが今の私をつくっていると改めて感じた一方、抱える問題が根深く、答えが見えないことに戸惑い、苦しくなった。

幼い頃の私は、歴史も踊る理由も知らぬまま、気付けば祭りに参加していた。大人たちに守られ、楽しんでいた。そんな自分を申し訳なく、恥ずかしく思ったが「それで良かった」と言ってもらえた。「その『楽しかった』という気持ちが、あえて意識しなくても芸能が継承されてきた大きな要因だったからだ」と。

祭りの最後にかさ壊し(打ち上げ)をして大人はねぎらい合い、子どもは小遣いやおやつをもらい「いい思い出」にした。その経験が芸能に加わる理由となり、人や地域をつなげた。そんな当たり前のことが、実は尊いことだった。

会社の同僚の中にも、小学校で取り組んでいた芸能が統合でなくなったり、少子化で途絶えてしまったりした人がいる。古里の芸能がなくなるのはこんなに身近なことだったのか。

取材では、東日本大震災が起こる前の、私が知らなかった地元を知る喜びや楽しさがあった。同時に、人がつないできたものは、つなごうとしなくなった瞬間に消えてしまう現実を目の当たりにし、私にできることは、歴史と今を生きる人々の思いを残すことだと思い取材を進めた。

私のように地元を離れて暮らす者にとって、祭りは古里と今の自分とをつなぐ数少ないよりどころでもある。どうか郷土の魂である芸能が紡がれていくことを願う。

鵜住居とともに~残したい郷土芸能の記憶