支え 支えられ 生きる

「栗林の人たちに感謝を伝えられていないことが心残りでね」。私の古里、釜石市鵜住居(うのすまい)町に暮らす夫婦がつぶやいた。東日本大震災が起きた後、鵜住居町の内陸側にある栗林町の避難所生活を振り返っていた時のこと。生きることに精いっぱいで、言えなかった「ありがとう」がたくさんあった。当時私はそこにいなかったが、今は伝えられる。鵜住居の「ありがとう」を届けよう。そうして足を延ばした栗林で、これからを生きる人たちに残していきたい事実に出合った。

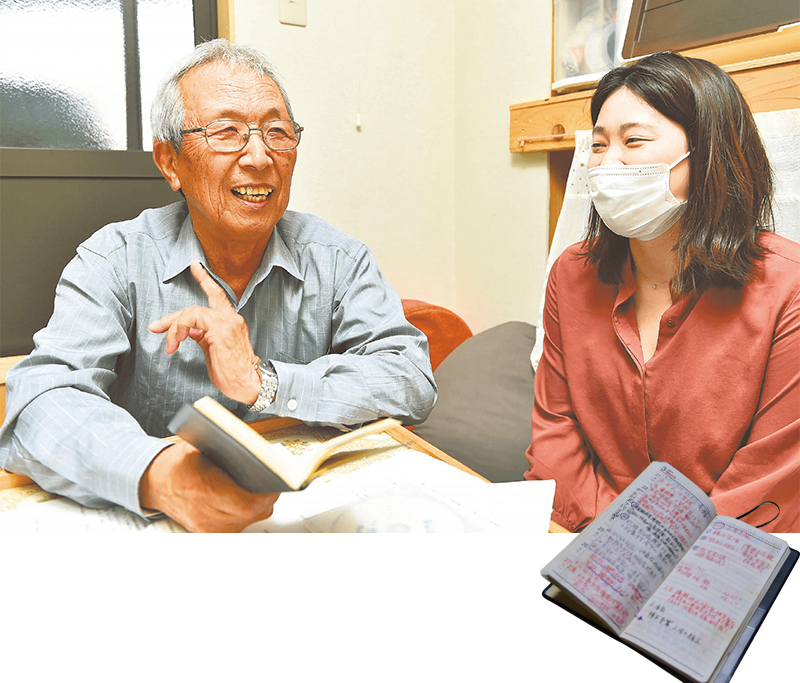

釜石・栗林で避難者対応 【栗沢稔さん】

前川晶記者に、東日本発生時の避難者対応について語る栗沢稔さん(左)。

当時使っていた手帳(右下)には、日々の記憶が詳細に残されていた。

鵜住居から山側に車を走らせ、私は避難所を運営していた人を探そうと栗林に向かった。道端で出会った住民たちの「それを聞くならあの人さ会わねばだめだ」の言葉を頼りに、栗沢稔(みのる)さん(80)を訪ねた。2011年の手帳を見つめ、語ってくれる姿からは当時の苦悩がにじんでいた。

3月11日、東日本大震災が発生し、鵜住居は津波で壊滅。家を失った大勢の被災者が助けを求め、栗林にやってきた。市指定の栗林小体育館だけでは受け入れきれず、栗林住民の自治組織「栗林共栄会」は集会所2カ所に避難所を開設。翌12日には計700人以上が身を寄せた。

しばらくして行政や自衛隊の支援が入ったが、仮設住宅への入居が始まるまでの約3カ月間、住民や学校職員らが中心となって避難所を運営した。

地震発生から1時間余り。最初に訪れた人は、ずぶぬれでけがをしていた。津波にのまれ、一緒に逃げていたおばあさんの手を離してしまったという。当時共栄会長だった稔さんは「これは長期戦になる」と覚悟せざるを得なかった。

被害状況も分からぬまま、共栄会防災部の支援本部を立ち上げた。

「まずは食わせねば」。争いが生まれぬよう、食料の管理を始めた。津波で国道45号が被災したため、市の対策本部には笛吹峠を越えて遠野市経由で行くか、開通直後の三陸道を歩いて行くしかなく、行政の指示を待つ余裕はなかった。

「1週間、自分のうちで食べる分以外を出してくれ」。消防団がポンプ車で各戸を回り、米を集めた。雪が降る3月。夜には小学校の体育館にストーブが置かれ、建設現場用のライトが中を照らした。

13日にはポンプ場の非常用発電機を稼働させ、上水道を復旧。大槌町の変電所を介していた電力を直接栗林に通すため、使われていない変電所がある隣の橋野町住民の協力も得て東北電力と交渉し、停電を一部解消した。未曽有の災害からわずか6日でライフラインを復活させた。

生活への配慮もきめ細やかだった。少しでもストレスなく過ごせるよう、避難者を被災前の地域ごとに分け、個々の事情を知る者同士で運営できるようにした。お年寄りも介護職員らと共に1カ所に集めた。

数日すると「同じ物ばかり出る」と食事に苦情が出た。「緊急事態だからといって、賞味期限が切れたものを食べさせたくない」と、期限が近い物から優先的に出していたからだが、避難者が事情を知るよしはない。

「感謝されることの方がずっと多いんだけども、文句言われだことの方が残んだっけ」。「日常生活」が跡形なく消えても、「日常生活の感覚」はなかなか消えない。自然の不条理に対する怒りを、支援者にぶつけるしかない人もいたのだろう。両者の切実さを思うと胸が苦しくなった。

一丸となった栗林の住民や、家族の安否が分からぬまま学校で働き続けた小学校職員、支え合った橋野の住民、現場で奮闘した市職員、そして避難者代表。それぞれの立場で痛みを感じながら、同じ時間を生き抜いた。稔さんは感謝とねぎらいを口にする。

栗林 絆が生んだ温かさ 【小笠原加代子さん、千晶さん親子】

湯飲み茶わん1杯分の塩おにぎりと、ごま塩おにぎり。震災発生直後、避難所に毎日届けたのと同じものだ。当時、共栄会防災部の支援本部となった消防屯所で、小笠原加代子(かよこ)さん(66)と一人娘の千晶(ちあき)さん(28)に作ってもらった。「早いですね」と声を掛けると「当時を思い出すと、ゆっくり作れないの」と加代子さん。600人分以上を毎日3食作り続けた日々を体が覚えているようだった。

当時は午前5時半に起き、ガス釜で炊いたご飯を毎日10人ほどの仲間たちと握り続けた。公平を期し同じ大きさにするため、湯飲み茶わんを使った。住民や隣の橋野町から寄せられる自家製たくあんやかぶ漬けと一緒に出す。餅箱におにぎりを並べ、配る時間になると住民や子どもたちが運ぶのを手伝った。

「握ってるときは温かくてもね、体育館の人に渡る時には冷たくなると思って。とにかく早く早く、なんとか温かいものをって。餅箱から、支援物資で来た発泡スチロールの箱に替えだりしてね」

3食の準備の合間は、支援物資の振り分けや生活用品を求める避難者への対応に追われた。一日の片付けを済ませて家に帰ると、午後10時を回っていた。

親子が再会したのは震災発生翌日の12日。その時のことは2人とも「全然覚えてない」。千晶さんは隣人宅で夜を過ごし、釜石市中心部にいた加代子さんは市教育センターで一夜を明かし、遠野市経由で戻った。着いた時には避難所運営が始まっており、再会を喜ぶ間もなく支援に奔走した。

千晶さんは2011年春に高校を卒業し、市内の企業に就職するはずだった。混乱の中で内定は取り消されたが、それでも屯所に通った。津波が来なくても、小笠原さん親子を含む栗林の人たちも、普通の生活を失った「被災者」だった。

「昔からやるってなったらやる地域。それに稔さんへの日頃からの信頼があるから、この人が言うならこうするべって。この地域の絆を再認識したね」と加代子さん。そして言う。「みんなでやったからできたことです」

「余すのもあれだから食べて食べて」。2人がよく似た口調で勧めてくれる。ラップの内側には水滴。おにぎりはまだ温かかった。

鵜住居からありがとう 【岩崎久延さん、すみ子さん夫婦】

栗林での避難所生活をたどるきっかけとなった、鵜住居の岩崎久延(ひさのぶ)さん(72)、すみ子さん(70)夫婦。地震の後、釜石市中心部で働いていた久延さんは12日、遠野市を回って栗林にたどり着いた。すみ子さんは鵜住居で津波から免れ、三陸道で市中心部へ避難。1日遅れの13日に遠野市から栗林に入った。

2人は、その目で見るまで自宅があると信じていた。すみ子さんは高台から町に押し寄せる津波を見たが、自宅の心配はしていなかった。久延さんは栗林への道中、すれ違った知り合いから「鵜住居は全滅だ」と聞いてもピンとこなかった。

道のがれきがよけられ、自宅があった場所に立った時、家の基礎から飛び出た鉄筋がばらばらの方向を向いていた。後から「ここで波が渦を巻いていた」と聞いた。すみ子さんは言う。「思い込みって恐ろしい」

同居していた久延さんの母と飼い猫は無事で、仮設住宅に入るまでの約3カ月、避難所で過ごした。鵜住居の住民は栗林小の体育館に入り、4班に分かれた。世帯ごとの仕切りはなかったが「マナーが良くて、大きなもめごとはなかったような気がするな」と久延さんは言う。

2人の班に、90歳を超えたおばあちゃんが1人で避難してきた。特段世話をするわけではなく、毎朝「おはよう」とあいさつをし、普段通り話し掛けていた。

数日後、家族が迎えに来ると、おばあちゃんは「おらここがいい。いがね」と言いはった。帰る場所を失った先で温かく迎えてくれた「ご近所さん」の存在に救われたのかもしれない。

困る家族を前に、みんなで「ばあちゃん、いつまでもここにいられないんだよ」と、背中を押した。

すみ子さんは避難所の雰囲気を「明るかった」という。震災で夫を亡くした女性たちが「私たち独身になったぁ」と言いながら散歩に行く姿もあった。それぞれ思いを抱きながら現実に折り合いをつけ、生きる覚悟を決めたのだろうか。

2人の「感謝を伝えたかった」という言葉で始まった栗林への旅。歩いて聞いた避難所運営の裏側を伝えた。

気付けば食べていたおにぎりが、なぜ絶えず届いていたのか。支援物資がいつも公平に配られ、争いが起きなかったのはなぜなのか。2人は大変だけど楽しかった避難所の思い出の中で、疑問にすら思わなかった栗林の思いに触れた。

「あったかいの食べたの何日ぶりかな、おいしいな、って。今思えば栗林の人大変だったべなと思う。地域一丸となってやってくれて、本当にありがたかった」「しっかりした町内会だった。ああいうことを経験して、助けられて…。なんかのときは返してやんねばない」

10年の時を経て知った、差し伸べられた手の温かさに「ありがとう」の思いがあふれた。

<取材後記>

災害が起きて誰かが被災すれば、ほかの誰かが手を差し伸べる。私は古里の人々を救った栗林町を掘り下げたが、きっと別の災害でも、あらゆるところで、誰かの命をつなぐため頑張る住民がいた。

栗林にはリーダーがいて、「やるときはやる」という気概があり、さらに地理的な要因も重なって、最大千人以上を支え続けた。けれど、何かが欠ければ結果は違ったかもしれない。

最後に出会った、共栄会の事務局として稔さんと共に奔走した三浦栄太郎(えいたろう)さん(70)の言葉に揺さぶられた。「あの時、下手にマニュアルがあっても困ったかもしれない」。取材を通じ、マニュアルの必要性を感じていた私は戸惑った。

栄太郎さんが続ける。「マニュアルがあれば、その通りにしようと行動にブレーキがかかることもある。災害支援は時間との闘いだ」。共栄会の初動がそれを証明している。「何を優先すべきか、そこにいる人が自分たちで考ねばだめだ」

もちろん、危機を想定してマニュアルを備えておくことは必要だ。

だが、想定外の現実が目の前に広がったら。稔さんは「自分の口から指示を出すときは、全部責任は取るっつう感覚でやってました」と振り返る。地域のリーダーに限らず、そこに関わる人たちそれぞれが自ら責任を負い、考え動くことでしか道は開けない。

だからあの日々を、今の声を、形に残すことに力を注いだ。また必ずどこかで起きる災害のために、助ける側、助けられる側が生まれる時のために、知っておく意味があると信じているから。

鵜住居とともに~言えなかった「ありがとう」を今