古里がつないでくれた

私が生まれ育ったまち、釜石市鵜住居(うのすまい)町。津波がその全てを変えてしまった日から、明日で10年。私は自宅を流され、祖父前川朝吉=当時(87)=と、祖母マサ=同(83)=を失った。その経験にどう向き合えばいいのか分からないまま、新聞記者となって今ここに在る。今だから言えること、今しか残せないこと―。離れても特別であり続ける古里で、内なる思いを抱くあなたと話したい。喪失と再生を巡る旅の第1回は、鵜住居で生まれ育った県立大3年の前川育緒佳(なおか)さん(21)と言の葉を紡ぐ。

当時の記憶

「起きてると、母のことばかり考えてしまって。生きていてほしいはずなのに、強く願えば願うほど、もしも会えなかったときの反動が怖くて。考えないようにしたくて、寝てばっかいました」。当時鵜住居小5年だった育緒佳さんは、後に「釜石の出来事」と呼ばれる避難行動で助かった子どもたちの中にいた。

一緒に逃げていた三つ下の弟育瑛(いくえい)君と、遠野市内に勤めていた父、それぞれ避難していた両祖父母とはすぐに会えたが、母美智江さん(53)だけは、数日間安否も分からなかった。

母との再会前に育緒佳さんが記した小さなメモが残っている。

宇宙一!世界一!世界で一番!前川美智江ママ

ママが生きて、会えますように

母は祖父に連れられて突然現れた。不安と悲しみをいっぱいため込んだ小さな体で母に抱きついて泣いた。触って確かめたかった。生きていること。

そして育緒佳さん自身が最近知ったことがある。「当時の私はお母さんのことで頭がいっぱいだったと思ってたんですけど、このメモを書いた時に『弟のママの代わりにならなきゃ』と言ってたらしいんです」

私にも四つ下の弟峻(しゅん)がいる。当時は釜石東中の3年で、育緒佳さんら鵜住居小の子どもたちの手を引いて生き延びた。その頃私は、大学進学を翌月に控え滝沢市の母方の祖母宅にいた。

「お母さんもお父さんも大丈夫、峻も大丈夫。じいやんとばあやんは見つかってない」。数日後、釜石にいる母が衛星電話で伝えてくれた。家族が生きているという安心と、見つかっていないという事実。

その意味するところを頭も心も整理できずにいた。

数日後、母が弟を連れてきた。縁側のカーテンを押して入ってきた弟は、逃げた日のまま中学校のジャージーを着ていた。「ありがとう」。涙と一緒に出た言葉は、生きていてくれたことへの感謝だった。

その夜、私たちは2人並んで布団を敷いた。弟が何を見てきたのかは知らない。しかし布団の中で大きな体を丸めて寝る姿は、鵜住居で起きた恐ろしいことを感じさせた。私は自分の携帯電話に弟の好きな曲をダウンロードし、「峻を守ろう、明日この曲を聴かせよう」と思った。

向き合う心

私は震災後、仙台市内の大学に進学し、育緒佳さんは大学進学までの7年間を釜石市で過ごした。

大学に入学した翌年の2012年3月11日。アルバイトをしていた仙台市内のファストフード店でのこと。同僚の男女数人の声が聞こえた。「今日サイレン鳴るんだって、黙とうしなよ」「いやなんでですか、働いてんすよ、するわけないじゃないすか」

同じ空間にいることが耐えられなくなって体が勝手に控室を出た。怒りと悔しさとむなしさと、何も言えなかった自己嫌悪が押し寄せ、涙がぼろぼろ落ちた。

誰もが震災を重大に考えているわけではない。私だっていつも頭にあるわけではない。悪意のない、ただ思いやりもない言葉に繰り返し触れるたび、私は出身地を隠すようになった。

転機は大学2年生の冬。友達と2人で山形県を旅行中、目的地近くの日本海が悪天候で白波を上げていた。テレビで何度も目にした、あの暗い海のよう。いつも通り空気を読んで「怖い」は言わず、目をそらした時だった。「あき大丈夫? やだったら言ってねー。違うとこ行こう」。運転席で友達が言った。

胸が熱くなった。誰かに出身地を聞かれるたびに善意の「大丈夫だった?」に答え、相手の「触れてしまった」という表情に傷ついてきた。彼女は「被災した部分も含めて、私を受け入れてくれている」と思えた初めての人だった。

そこから私は震災に向き合えるようになっていく。

「私は…結構すぐ釜石って言う方で。内陸に来て、釜石出身って友達に言ったとき、『甲子園行ったとこ?』って。驚きました」

震災から7年後、盛岡市に出た育緒佳さんが感じた「風化」の度合いは大きかっただろう。「被災地以外のワードで返されたのが新鮮で。もしかしたら『釜石=被災地』で止まってたのは自分だったのかもと。だから、悪い意味に捉えることはなくて、単純にそれほど時間がたってるんだなって」。意外な答えだった。

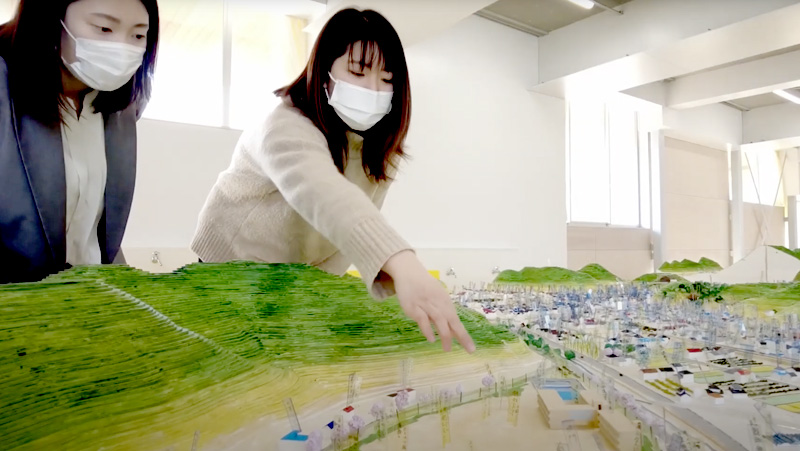

大学時代、震災に距離を置いた私に対し、彼女は自身が暮らす盛岡市の復興支援学生寮「しぇあハート村」に被災地の住民らを招く交流会に参加したり鵜住居で植生活動をしたりと、被災経験に向き合っていた。鵜住居のまちを眺めながら話す横顔がかわいい。

報道機関の取材を何度か受けてきた彼女に、あえて新聞記者っぽい問いを投げかける。自分たちの行動を「釜石の奇跡」と呼ばれていたことに、何を思うか。

声色が確固たる意思を感じさせるものに変わる。「訓練とか準備があっての避難だったから『奇跡』じゃないし、理子ちゃんとか、木村さんが亡くなった事実もあります。ほかの地域の人がこの出来事を『奇跡』として知ってくれて、覚えていてくれることは否定しないけれど、『出来事』の方がいいです」

3月11日を語るとき、彼女は身の回りで亡くなった方々の名前を必ず口にする。その理由を知った。

素直な思い

昼食を共にし、日が暮れるころ、不安げに育緒佳さんが切り出す。「あの、なんて言葉にしたらいいか分かんないんですけど…」

「鵜住居ってなんだろうってずっと考えてて、いい意味でみんなの言う『ただの地元』と同じというか…。生まれ育って、好きな人がいるから帰る場所、それでいいんだなって」

2人で何度も向き合って感情と言葉を探り合い、ようやく何かにたどり着いた気がした。

しかし「でもこの言葉を言うのにちょっとためらいがあって…」。育緒佳さんは伏し目がちに続ける。

「ただの地元って、文字だけだと投げやりに聞こえるかもって。亡くなった人がいるし、晶さんもおじいちゃんとおばあちゃんが亡くなってるから。だから『ただの』という部分が亡くなった方に失礼にならないでほしいなって」

「でもちゃんと伝われば、その言葉がやっぱり一番合ってて、今なら伝えられるかもと思って」

一つ一つ丁寧に選んだ言葉に、うそはなかった。震災があったことも含めて、大好きな場所。地元への思いも、その優しさもちゃんと伝わっている。

こわばっていた育緒佳さんに優しい笑顔が戻る。「私と鵜住居の間には家族とか友達とか大切な人たちがいて、その人たちがいる限り切り離すことはできない場所なんだと思います」

「大切な人」がつなぐ特別な場所。震災をきっかけに、私は家族や大切な友人、好きな人に「バイバイ」とは言わなくなった。突然会えなくなった時、後悔しないように。また明日も、また次も会えるように、必ず「またね」と言って別れている。

2月13日の夜、福島、宮城両県で震度6強の地震が発生した。騒然とする盛岡市の本社で、家族や友人の安否を確認しようとスマートフォンを持つと育緒佳さんの顔が浮かんだ。「なおちゃん遅くにごめん、大丈夫だ?」「いえ、声を聞きたいと思ってました」。震災発生から10年を前に出会えた縁と、大切な人が増える幸せをかみしめた。

いつか育緒佳さんが言っていた「地元があって良かったって思うのは、こうして地元が共通点になって出会えたときですね」。その言葉が身に染みた。これから地元とのつながりを少しずつたぐりよせていけるように、育緒佳さんとの出会いが背中を押してくれる。

鵜住居小、釜石東中、旧釜石南高(現釜石高)、東北福祉大卒。2015年岩手日報社入社。報道部、花巻支局を経て18年10月整理部。好き嫌いなくよく食べる。犬、猫、馬を飼うのが夢。29歳。釜石市鵜住居町出身。

岩手日報社整理部の前川晶(29)は、大学進学直前に東日本大震災を経験し、釜石市鵜住居町の祖父朝吉さんと祖母マサさんを亡くした。学生時代は震災を避けた時期もあったが、「家族の近くにいたい」と県内に就職した。

いつか、地元のことを自分の言葉で伝えられたら。そんな気持ちを胸に、教育担当として歩みだした記者生活。カメラにメモリーカードが入っていないのは日常茶飯事。取材相手が乗ったバスを自転車で追いかけたのもいい思い出だ。

2016年からは花巻支局に勤務。神楽など伝統文化を守ろうと奮闘する人や、新たなまちづくりを模索する人に囲まれ「記者として、温かく育てられている」と感謝を深めた。

地域に生きる人と触れ合う中、鵜住居を思う機会も増えた。津波に襲われ、かつての面影が薄れてしまったまち。そこにあった風景や思い出は、誰かが残さないと「なかったこと」にされてしまうのではないか。

分かっていても行動できない自分に、もどかしさを感じたこともあった。

毎年3月11日が近づくと、沿岸支局の応援で被災地を訪れた。家族を亡くした方の取材を重ねるにつれて「大切な人や地域を思いながら生きている人がいる。そのことを伝えたい」という思いが強くなった。

18年秋に現場を離れ、ニュースの重さを判断し紙面をレイアウトする整理記者になった。それでも「古里を伝えたい」という思いを持ち続け、震災発生から10年を前に立ち上がった若手プロジェクトチームに参加。この連載を起案した。

不安は尽きなかった。進学や就職で帰る機会が減ってしまった鵜住居。突然訪れる自分を、まちの人はどう感じるだろう。正直、記者という「肩書き」がなければ、誰かを訪ねる勇気が出なかった。

緊張で迎えた取材の日。「朝吉さんの孫か」と温かく家に上げてくれ、大事な思い出を話してくれる人や、自分が知らなかった祖父母の一面を懐かしそうに振り返る人もいた。

大好きな祖父母が残した絆が地域に根を張り、自分にも結ばれていたことがうれしかった。「自分をつくった鵜住居の10年とこれからを伝え続けたい」。不安からのスタートが、使命感に変わった。

鵜住居とともに~古里に向き合う前川晶記者の思い