震災12年・高齢者の心のケア ~活動続けるNPO法人/大槌町

<ニュースエコー 2023年2月15日>

東日本大震災の被災地ではハード面だけでなく心の復興をどう進めるかが、今なお大きな課題です。震災発生から間もなく12年、心のケアを続ける団体の取り組みから見えてくるものとは。

去年12月、被災地に暮らす高齢者の心のケアについてのセミナーが、盛岡市で行われました。主催したのはNPO法人「心の架け橋いわて」です。この団体は、津波で1200人を超える犠牲者が出た岩手県大槌町で、大震災が起きた直後から心のケアに関わる支援活動を続けています。

(NPO法人 心の架け橋いわて 鈴木満 理事長)

「時の流れは避けられない。高齢者はより高齢者になり、子どもは大人になり、ということ。家族の形が変わってくる。多くの喪失と共に家族のあり方が予想外に変わってしまった。それを修復する作業は時間がかかる。下手をしたら一世代25年かかるかもしれない」

団体の鈴木満理事長は精神科の医師です。団体には臨床心理士、看護師、産業カウンセラー、ICTの専門家などさまざまな職種の人が在籍していて、連携しながら支援にあたってきました。

被災地での音楽会 表れる心の変化

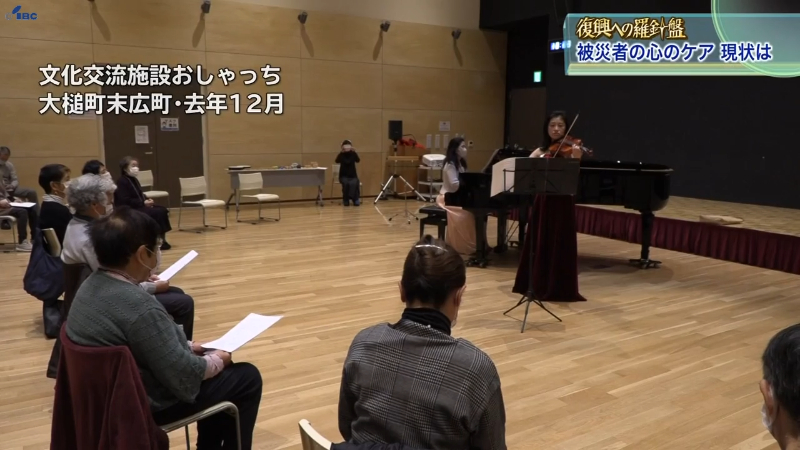

去年12月に団体が大槌町で開いたクリスマス音楽会。町の人たち20人ほどが訪れました。

ピアノを弾く藤村かおるさんは公認心理士です。普段はデイサービス施設で音楽サロンを主宰しています。

この日のコンサートは音楽を通して参加者同士のコミュニケーションのきっかけを作ることを目的に開催されました。

(参加者)

「ほとんど知らない方が多いのね。それでもここに来れば楽しいじゃない。それが一番。家で一人でいるからこもっているよりいいかなって楽しみです」

藤村さんはこうした音楽サロンの活動を通して被災した人々の心の変化を肌で感じてきました。

(心の架け橋いわて 公認心理士 藤村かおるさん)

「号泣される方がいたり、涙流す方がいらっしゃったり、この10年必死で皆さんやってきてほっとしたところでというのか、気持ちの整理がついていなかったのを今整理付けようとしていらっしゃるのかなと感じる」

若者と高齢者をつなぐ「愛の孫の手システム」

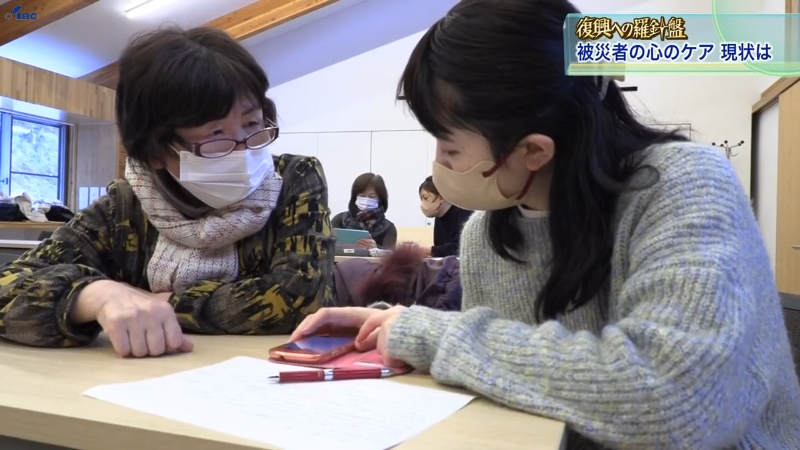

団体が2020年から力を注いでいる活動のひとつが「愛の孫の手プロジェクト」です。大学生を中心とした若い世代が、パソコンやスマートフォンの利用に不安を抱える被災地の高齢者を直接支援する取り組みです。

大槌町で行われたスマートフォン教室では県立大学と岩手保健医療大学の学生3人が講師を務めました。

「自動追加がオンになってるとどんどん入ってきちゃうんで」

「このWi-Fiのマークがスライドしていくとあると思うんですけど」

(参加者)

「(どうですか若い人から教わって?)分かりやすかったです。(使えるようになりそうですか?)そうですね、なります!」

「がんばります」

取り組みは、孫世代に教わることで高齢者が情報機器に親しみ、社会とコミュニケーションをとる動機づくりになることが期待されています。さらに被災地の支援を担う次の世代を育てる狙いもあります。

(心の架け橋いわて 鈴木満 理事長)

「高齢者の生の声を聴ける、普段のおじいちゃんおばあちゃんの声だけじゃなくてICTを使えず困っている高齢者の声を自ら拾える、というそこに、彼らの成長の大きな原動力があったと思う」

この日、取材中の記者が参加者の一人から、「連絡先の見方が分からない」と相談を受けました。忙しそうな学生に代わってスマートフォンの操作を教えたところ、見たかった連絡先の主のことを話してくれました。

(参加者の女性)

「家が近所で小さい時からの友だちなのね。悩み事があれば相談にいってだいぶ救われました」

親友だという女性は津波で亡くなっていました。もうつながることはないアドレスですが、「心の支えだ」と話します。

(参加者の女性)

「寂しいとき見て、複雑な涙をこぼして、よし!また頑張るぞって感じでやっています」

学生たちにとっては大きな学びと気づきがあったようです。

(岩手県立大学大学院ソフトウェア情報学研究科 村上若さん)

「高齢者からしたらすごく難しいものという学び、どうやって教えればいいかというまた学びがあって、いろいろな経験をしてきているので考え方も違いがあっていろいろな学びがあります」

(岩手保健医療大学看護学部 本間咲月さん)

「高齢者だからできないとか決めつけるのは違っていたんだなとすごく学んで、看護を学んでいる身としてはあきらめちゃいけないことなんだと思いました」

団体は今、コロナ下の新たな支援策として簡単に操作できる端末を使ってオンラインで学生たちと高齢者を結ぶ「愛の孫の手システム」の運用に力を入れています。

(鈴木理事長)

「孫の言うことなら何でも聞くっていう特性を活用できないかと。そうなりますとこれまで興味を持てなかったこともちょっと前のめりになってやっていただける。これやっぱり孫の手の大きな効用だと思っています」

被災地の心のケアは世代を超えた新たなステージに入ろうとしています。