陸前高田に博物館復活 奮闘する学芸員 文化財修復の道のりは続く/陸前高田市

<ニュースエコー 2022年11月30日>

11月5日に再建された陸前高田市立博物館。東日本大震災の津波で全壊し保管されていた数多くの文化財が被害を受けましたが、その多くが学芸員の手によって修復されています。学芸員の文化財への思いが博物館の再建につながりました。

かさ上げ後の中心市街地に整備された陸前高田市立博物館は、東日本大震災による津波で同じく全壊した「海と貝のミュージアム」と統合する形で11月5日に復活を果たしました。(リポート)

「様々な展示物がある陸前高田市立博物館。中心がこちらツチクジラのはく製『つっちぃ』です。震災から見事な復活を遂げました」

震災前は海と貝のミュージアムのシンボルとして親しまれ、新たな陸前高田市立博物館の顔として生まれ変わったツチクジラのはく製標本「つっちぃ」です。このツチクジラを標本にした国立科学博物館が、震災後すぐに修復を申し出ました。

(国立科学博物館 篠田謙一館長)

「ずいぶん長い間、うちの博物館に入っていましたので、ここでこのようにきちっとした形で修復されたものが展示されているのを見てですね、やっぱりここが帰ってくるところなんだという風に思いました。

津波後に見つかった文化財は46万点 3分の1はいまだ手つかず

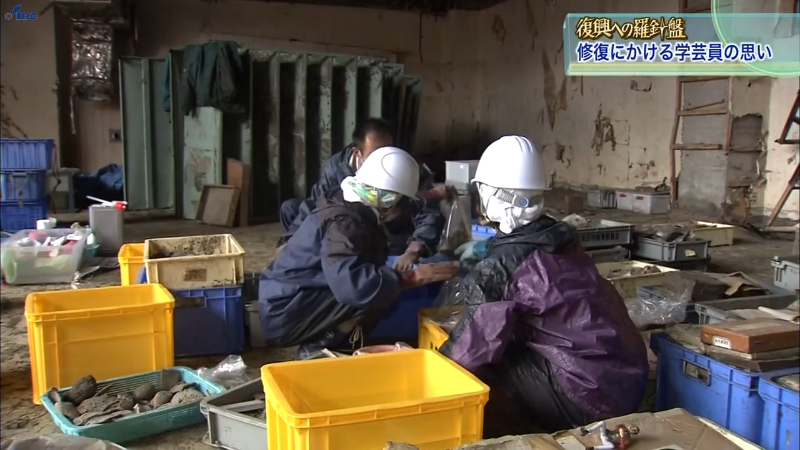

震災による津波で甚大な被害を受けた文化財を救おうと、全国の学芸員が立ち上がりました。震災当時、陸前高田市立博物館に4人いた学芸員のうち、ただ一人津波を逃れた熊谷賢さんもその一人です。

(陸前高田市立博物館 熊谷賢 主任学芸員)「被災して3日目に博物館を見に行ったわけなんですけれども、その時の状況から新しい博物館をつくるんだという思いでずっとやってきたので、ようやく新しい博物館ができたんだなと感慨ひとしおです。ただ被災資料自体はまだまだ残っておりますのできちっとやっていかなければならない」

震災前、昔ながらの漁具など地域の歴史を伝える文化財を多数収蔵していた陸前高田市立博物館や「海と貝のミュージアム」など、陸前高田市では市内4つの施設にあった合わせて約56万点の文化財が被害を受けました。10万点が流出し、見つかったのは46万点です。このうちの多くは修復を終えていますが、15万点=3分の1ほどの文化財はいまだ手つかずのままです。

(熊谷さん)「どうすれば綺麗にできるんだとか、どうすれば塩を抜けるんだということで」

先の見えない修復作業が続く中、熊谷さんは試行錯誤を続けました。それでも…

「今になってもまだどうしたらいいんだというものが残されています」

喜びに包まれた博物館のオープン “まちの誇り”文化財を未来へ残す

陸前高田市の文化財のうち、海水に浸かった手紙や書物など紙の洗浄・修復の大部分を担う盛岡の県立博物館を訪ねました。

この中にある修復施設に熊谷さんをよく知る学芸員の丸山浩治さんがいました。

(県立博物館 丸山浩治 主任学芸員)「カビですね。黒く出ちゃってるカビ、こういうやつが津波受けてからしばらく救出されるまでに時間がかかっていて乾燥しないので、その間にこういう黒カビが出てしまって。このシミがなかなか取れないので」

現在の技術をもってしても紙に書かれたインクを落とさずに、カビの色素を抜くことは難しいといいます。他にも経過観察のために保管していた文化財が、魚介類に由来するタンパク質によって異臭を放ったり変色したりするなど、さまざまな困難に直面しながら作業を続けています。

(丸山さん)「どんどん年数がたっていくのでその分焦りがあるんですけれども、ただ確実に修復していかなくてはいけないと肝に銘じながら、自分を落ち着けながら作業してるというような感じですね」

こうした地道に積み重ねた修復のノウハウが陸前高田市立博物館の復活にもつながりました。

(来館者)

「家も近くにあるんですけど、ずっと開館するのを楽しみに待っていたので、やっと来れたなという感じです」

「凄いですね。懐かしいね。前にも見てたからね」

「流されたのを一般の人が見つけて博物館のだよと残してくれていたというのを見てすごく感動した。日本全部の博物館とか協力してもらってできたんだなと思ったら、すごくぐっときた」

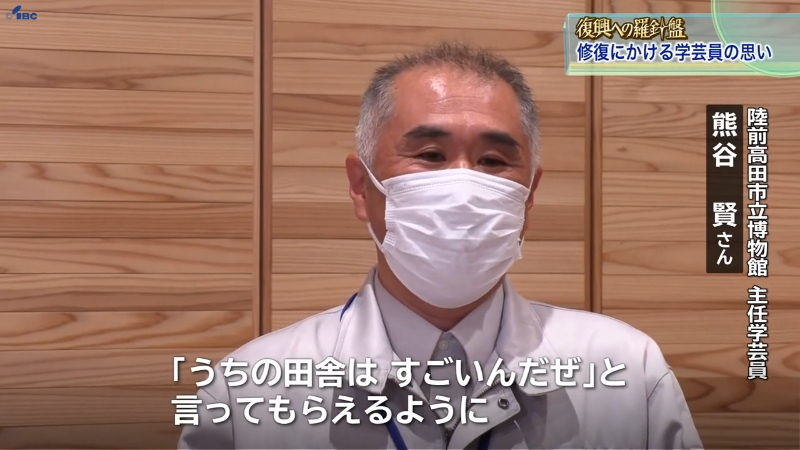

復活オープンからまもなく1か月となる陸前高田市立博物館。学芸員の熊谷さんには夢があります。

(熊谷さん)「将来子どもたちが大人になった時に、うちの田舎は何もなくてではなくて、うちの田舎はすげえんだぜと言ってもらえるように博物館として努力していきたいと思います」

時間とともに風化する震災の記憶と文化財を未来に残すために。学芸員たちの地道な修復作業はこれからも続きます。