“あの日”と“その後”を学ぶ ~津波の記憶がおぼろげな高校生 震災伝承に向き合う/大槌町

<ニュースエコー 2022年11月16日>

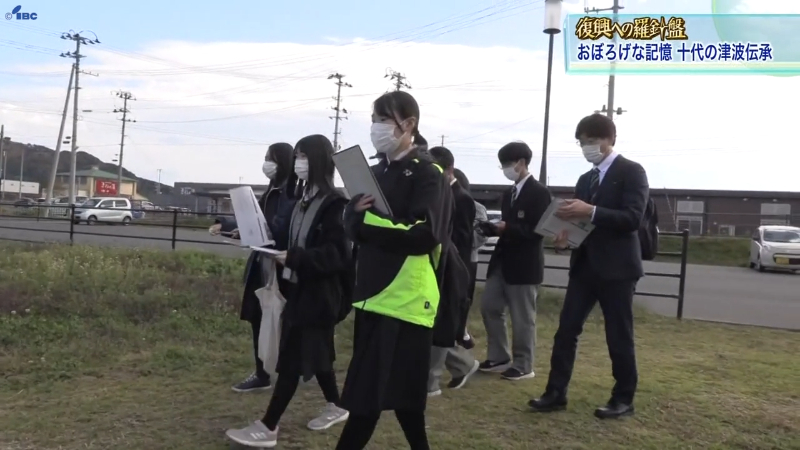

東日本大震災で人口の1割近くが死亡または行方不明となった大槌町。震災をどう伝えていくのか、地元の高校生がこの難しいテーマに挑んでいます。当時幼く、津波の記憶がおぼろげな世代が向き合う震災の伝承とは。

県立大槌高校は授業の一環として生徒たちが町の課題を研究し解決策を考える「SIMulation大槌」に3年前から取り組んでいます。今年、町の議会から託された6つのテーマのひとつが「震災伝承」です。この日、生徒たちは町役場を訪ね、職員から震災伝承の取り組みについて話を聞きました。東日本大震災の発生時、生徒たちはまだ幼く、震災の記憶はおぼろげにしかありません。

(大槌高校1年 佐藤健太さん)

「少ししか覚えていない。地震きて走って山に逃げて『マスト』(商業施設)が津波に襲われたところしか覚えていない」

去年、大槌町は役場だけでなく町全体で震災伝承に取り組むため、震災に関わる情報を共有する「震災伝承プラットフォーム」を立ち上げました。町は、震災の伝承は次の災害に向け住民の防災意識を高める重要な取り組みの一つと位置づけています。

(大槌町協働地域づくり推進課 震災伝承推進班 小笠原佑樹さん)

「伝承事業のコンセプトを『忘れない・伝える・備える』としていますけれども、備えるというところにあるようにその目的には防災というものは当然念頭に置いて始めています。実際に話し合いの中で町民からも目的のところでそういった声が多く出たのは確かな事実です」

一方で町は、津波の被害を受けた施設などを伝承のために保存する「震災遺構」には頼らない道を選択しました。職員40人が犠牲になった旧役場庁舎は、保存か解体か、町を二分する議論の末に2019年に取り壊されました。

(生徒)

「旧役場の解体の賛成・反対の意見は具体的にどのようなものがありましたか?解体したくない、保存したい、と思っていた理由についても知りたいです」

(大槌町 震災伝承班 小笠原祐樹さん)

「未来のために子どもたちのために自分たちも辛いけど残したいという言葉は印象に残っています」

小笠原さんはあの日、旧役場庁舎にいて助かった町職員の一人です。多くの仲間を目の前で失う辛い経験から得た教訓を生徒に話しました。

(小笠原祐樹さん)

「(災害を)自分の力でどうにかできることはほとんどない。みんながそれぞれでちゃんと逃げていてほしい。じゃあ自分がその時にうちの家族は大丈夫だと信じられるためには今から何をしなくてはいけないかを考えなければならないと思います」

役場庁舎跡地へ~“先輩”の行動も知った高校生 伝承への決意

小笠原さんの言葉を聞いた生徒たちが次に訪れたのは、旧役場庁舎があった場所です。

(大槌新聞 菊池由貴子さん)

「ここにあった役場は2階の上まで津波がきたので2階にいても助からなくて。ここにいた職員さんたちは屋上にあがった人は助かったけどもそれ以外の人は流された」

あの日、ここで何が起きたのか。説明するのは2012年から大槌町の復興を取材し続ける傍ら、震災の語り部も務める大槌新聞の記者、菊池由貴子さんです。菊池さんは大槌高校の先輩たちが旧役場庁舎の問題に深く関わっていたことを伝えました。

(菊池由貴子さん)

「皆さんと同じ制服を着ている大槌高校生が登場します。生徒会長ら生徒6人が町長室に出向いて、要望書を町長に手渡しました」

今から7年前の2015年、当時の生徒有志で作る復興研究会のメンバーが、「旧役場庁舎は震災を伝える大切な場所」として解体を急がないよう町長に要望しました。当時小学生だった今の生徒たちにその記憶はありません。

(生徒)

「大槌高校の1から3年生まで全員が保存を求めたって書いてあるんですけど1人も解体してほしいという意見を持った人はいなかったんですか?」

(菊池さん)

「勉強して見聞きした上で、今が辛いとかそういうんじゃなくて後世のためにというのが共通していて。私もびっくりしました。すごいなと思いました」

生徒たちは震災伝承に真剣に向き合っていた先輩たちの話を聞き、改めて難しさを感じていました。

(大槌高校1年 佐藤健太さん)

「旧役場をどうするかが自分が思っていたよりも意見があって、対立とかしていて、いろんな思いがあって今の結果になったんだなと思いました。今はまだ難しくて分からないけど、ここからじっくり考えてまとめていって、しっかり自分の言葉で語れるようになっていきたい」

菊池さんは生徒たちの取り組みが大人に与える影響に期待しています。

(菊池由貴子さん)

「子どもたちに(伝承の)施策を考えてと言うからには大人たちが当時の状況をちゃんと教えた上でないと考えられないので、そもそも自分たちが考えなきゃいけないんだなとか、ちゃんと当時の事をありのままに伝えなきゃいけないんだなと、もう一度思い直しをしてほしい。そのきっかけになればいい」

おぼろげな記憶だった震災とその後の出来事に真剣に向き合う大槌高校の生徒たち。研究成果の発表会は来年2月に予定されています。