「海はまだ怖い…」心のケア 海への親しみを再び/釜石市

<ニュースエコー 2022年9月7日>

東日本大震災による津波被害は、海のイメージを大きく変える出来事でもありました。「海は怖いもの」という認識は震災から10年以上たった今も人々の心に刻まれています。そうした恐怖心を癒し、海に親しめるようにという取り組みが、岩手県釜石市で行われています。

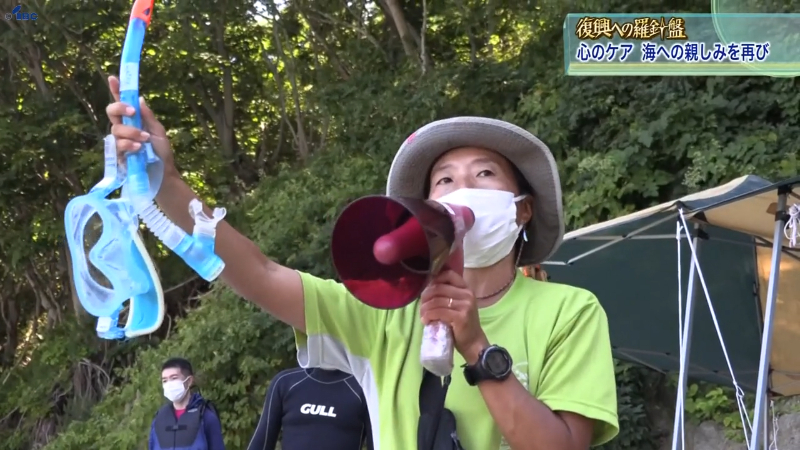

8月下旬に釜石市で行われた親子で海に親しむイベント「海あそびワンデイキャンプ」。主催したのはライフセーバーや地元の漁師など、海を熟知した人たちで作る市民団体「さんりくBLUE ADVENTURE」です。シーカヤックやシュノーケリングなどの海の遊びを、安全を確保した環境で思う存分楽しむことができます。(親子)

「楽しいですよ。(どちらから?)きょうは釜石からです」

イベントは今年で9年目を迎えました。開催のきっかけは東日本大震災でした。

(さんりくBLUE ADVENTURE 佐藤奏子さん)

「震災を機に海から離れてしまった方々や、全国的にも海離れが言われていますので、そういった方々に海を楽しんでもらったり原風景を感じてもらったりする機会を地元の漁業者とか海に関係するみんなで作ろうとというのが目的です」

東日本大震災による津波を目の当たりにした人々の心には、海は怖いものだという認識が強く刻まれました。あれから10年以上経っても、確かな記憶が残る親世代などに海に近づくのが怖いと感じる人は少なくありません。

(参加者)

「震災後、1回も釜石では泳いでいなかったですね。今回が釜石の海に入るのは初めてです。子どもがぜんぜん海に入っていないので楽しめればと思って」

「海遊びワンデイキャンプ」がなければ海に行くことはなかった

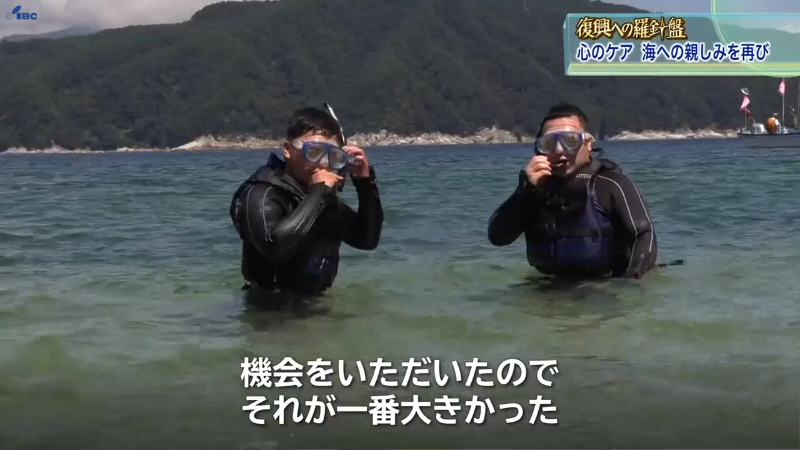

イベントに参加した大槌町の藤社正寿さんと寿希君親子です。藤社さんは津波で自宅を失いました。家族5人は無事でしたが、海への恐怖心から遊び盛りの寿希君を海に連れて行くことができずにいました。藤社さんがこのイベントを知り、初めて参加したのは震災から4年後のことでした。

(藤社正寿さん)

「海が怖い部分はどうしても残っていた。機会をいただいたのでそれがいちばん大きかったと思います。その機会がなければ海に行くという行動は起こさなかったと思います」

震災後、こどもたちの心のケアに携わってきた岩手医科大学・いわてこどものケアセンターの八木淳子医師は次のように話します。

(岩手医科大学・いわてこどもケアセンター 八木淳子副センター長)

「少しずつ(海に)近づいてみて、ここまでなら大丈夫だったな、心配しているようなことは起こらなかったな、ということを確認していく作業。誰か安心できる人と一緒に、あるいは専門家といわれる人と一緒に少しずつ近づいていって、安心を確認する作業を計画性を持ってやっていく。そしてここまでは大丈夫だったねという経験を積み重ねていくのも大事だと思う」

「釜石を知る」トライアスリートも支援

海に親しむ取り組みを海外から支え続ける人もいます。イギリス出身のトライアスロン選手、マイケル・トリーズさんです。日本で暮らし、釜石を舞台にしたトライアスロン大会に何度も出場した経験を持つトリーズさん。震災直後から世界中のアスリートに募金を呼び掛け、人々が海に親しむための取り組みを支え続けています。現在トリーズさんは家族と共にニュージーランドで暮らしています。

(マイケル・トリーズさん)

「海は怖いことだけじゃないことを伝えたいです。海は楽しい場所。もちろん漁師さんの仕事の場所とか、海のいろんなことを教えたいです。大切さを子どもたちだけじゃなくて大人もちゃんと楽しんでほしい」

怖かった「海」 親しみ取り戻す

海あそびのイベントに参加したことをきっかけに「海への親しみを取り戻せた」と話す大槌町の藤社さん親子。震災の前の年に生まれ、今年12歳になった寿希君に海の魅力を聞いてみました。

(藤社寿希君)

「生き物とか自然に触れ合えたりできるから。(自然が好き?)はい」

幼いころは水に触ることも怖がったという寿希君は、7月に釜石で行われた海での水泳大会、オープンウォータースイミングに出場できるまでに成長しました。

(父・藤社正寿さん)

「これをきっかけに海に接することができたので、それまでは海が怖いというイメージがどうしてもあったのでいいきっかけになったかと思う」

「気持ちの整理に早い遅いはない」 イベントは今後も継続

イベントを主催する団体で共同代表を務める佐藤奏子さんは、海に対する個人の思いは聞き取りづらい、だからこそ息の長い取り組みが必要だと考えています。

(さんりくBLUE ADVENTURE 佐藤奏子さん)

「その方の(海に対する)気持ちに早い遅いはないですし、怖い思いもあれば楽しい思いも揺れ動きながら海への気持ちが整理されたり気がついたりしていくものだと思うので、まだまだそういった方々にとっていい機会を作ることができたらと思います」

津波の被災地で海への親しみを取り戻すための地道な取り組みは、これからも続いていきます。