「ペットとの避難」 環境づくりへの課題/岩手

<ニュースエコー 2022年6月29日>

新型コロナウイルスをきっかけにイヌやネコなどのペットを飼う世帯が増えている一方で、課題となっているのが災害時の対応です。東日本大震災の被災地で取り組みが進む、ペットを連れての避難について取材しました。

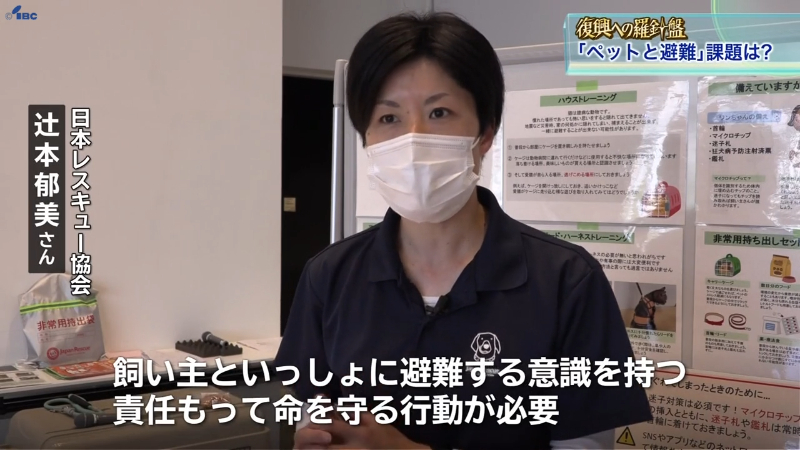

「もし災害が起きたらお家に一番近い避難所に行かれることになるかと思いますが、そこがペットと一緒に避難しても受け入れてもらえるのかどうか…」5月22日、岩手県釜石市でペットの防災をテーマにしたイベントが行われました。講師を務めたのは兵庫県で災害救助犬やセラピードッグの派遣を行う団体に所属する、辻本郁美さんです。辻本さんは、ペットと避難する際、ほかの避難者やペットとのトラブルを未然に防ぐため、「普段からケージなどの狭い空間で過ごすことに慣らすことが大切だ」といいます。

(日本レスキュー協会 辻本郁美さん)

「避難所だといろんな人がいます。ほかにも動物がいるかもしれない。そういう場所でも外からの刺激を遮断して自分だけのスペース、ここはボクのお部屋ですという場所でリラックスすることができます」

飼い主の災害時の心構えは・・・

新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけにペットに癒しを求める人が増えたことで、イヌ、ネコともに飼育頭数が全国的に増えています。岩手県がおととし実施したアンケート調査によりますと、災害時の避難に備え、ペットを入れる「ケージを準備している」と答えた人が4割を超える一方で、およそ3割の人が「何もしていない」と答えました。

(辻本郁美さん)「飼い主さんとして一緒に避難するという意識を持つ。責任をもって命を守る行動が必要ですし、それと同時に行政や公的機関でペットとの同行避難を避難所の中に受け入れる、同伴避難を受け入れる、という仕組みも同時に進めていかないと命を守ることにつながっていかない」

初めての避難訓練~備えと周囲の理解が必要

6月18日、大槌町で災害を想定し「ペット同行避難所」の運営訓練が初めて行われました。

(大槌町防災対策課 相澤美智夫主査)

「おととし避難者ガイドを出し、それに受け入れ条件を書いてあるのですが、それに実効性があるのかの確認と、実際にペットを避難所内に入れた際にペットがどういう反応を示すのか確認したくて今回計画してみました」

大槌町はおととし、閉校した小学校の体育館をペットと一緒に避難する人の専用避難所に指定しました。ケージに慣れていることや身元を示す名札があること、予防接種を受けている、などの条件を満たした場合に限り避難することができます。

とはいえ実際にペットを連れての訓練は初めてだけに、こんな場面も・・・。

(逃げだすイヌ 追いかける職員)

「わーちょっと待って!ダメダメ!あー外いっちゃう!わーだめーっ!」

訓練には、近隣の宮古市や釜石市からもペットを連れた飼い主が参加しました。

(宮古市からの参加者)

「普段からリュックに必要なものを入れておきます」

(釜石市からの参加者)

「これはもうボロボロなんですけど本人がいちばん好きなケージで小さめなので、いつも車に積んでいる」

今回、参加したペットはすべてイヌでしたが、ケージに慣れているイヌが多かったことや、パーテーションを設けたことで周囲の状況が目に入らず、落ち着いて過ごせた様子でした。

(釜石市からの参加者)

「思ったより落ち着いていて助かります」

県内でも避難所でペットを受け入れる動きが広がる中で、飼い主の日ごろの備えがますます重要になっています。一方でペットを飼っていない人の理解と協力をどう得ていくかが今後の課題です。

(日本レスキュー協会 辻本郁美さん)

「ペットの防災に関する備えについても行政のホームページから発信していただいたりとか地域の自主防災組織の人たちとお話しするところも目指していますし、直接住民と話をして啓発することも必要かなと考えています」

ペット同伴の避難をスムーズに行うためには、ペットと飼い主という家庭内の関係性だけでなく、ペットも地域社会の一員なのだという理解のもとでの新たな関係づくりが必要になっています。