被災地での経験を未来へ ~保健師の男性 指導の道に/岩手

<ニュースエコー 2022年5月11日>

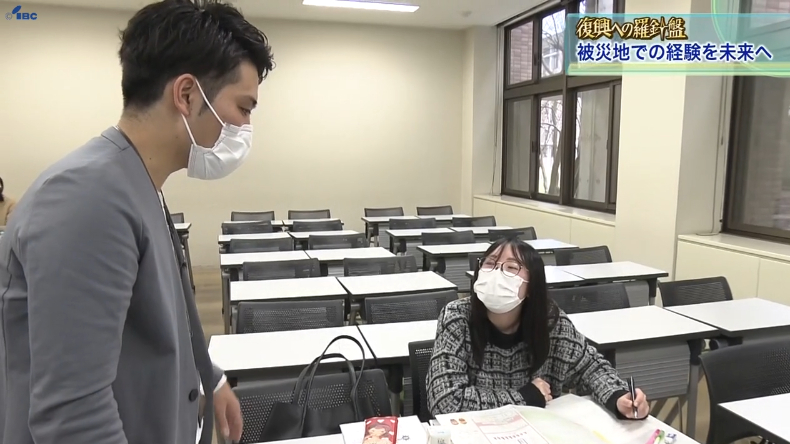

東日本大震災の発生当時、岩手県山田町で新人保健師として働いていた男性が今、保健師を目指す学生を指導しています。自身の経験を次の世代につなげようと奮闘する男性が見つめる未来とは。

岩手県立大学看護学部助教の尾無徹さん(35)。保健師を目指す学生たちに「地域看護活動」について指導している尾無さんは、11年前、新任の保健師として山田町に赴任して1年が経とうとしている時に、東日本大震災が発生しました。(尾無徹さん)

「あの波に流され、救助されてきた方々もいらっしゃったので、その人たちを無我夢中で服を脱がせて毛布にくるんだりですとか」

発災直後の人命救助から避難所での集団的な衛生管理、仮設住宅に移ってからの健康維持の取り組み。家族や財産、そして故郷の光景を喪失した住民と向き合う日々は、決して答えの出ない問いの連続でした。

(尾無徹さん)

「苦しい状況から私達自身が逃げないというか、状況を一緒に共有し続けるみたいなことが重要だったかなと思う」

岩手県立大学看護学部長の福島裕子さんは尾無さんの大学時代の担任です。震災後、尾無さんのいた山田町をはじめ沿岸市町村で奮闘する保健師の支援を続けてきました。

(岩手県立大学看護学部 福島裕子学部長)

「本当に地域に密着して震災の後に活動されてる保健師の方たちを見て、よく頑張ってくれてるなと」

一人ひとり異なる心の復興。だからこそまずは住民のからだの健康を保ちたい。尾無さんは様々なアイデアを出しました。

「毎週水曜日に健康教室をやるっていうふうな、(スーパーで)ポイント2倍とか3倍とかやってたのでそれをもじって健康2倍デーっていうことで」

「カッキー’S」誕生! 看護学部の学生が被災地でボランティア

2011年11月、尾無さんが母校で行った被災地での保健活動についての講演をきっかけに、県立大学看護学部の学生によるボランティア組織が誕生しました。山田町の特産、カキにちなんで団体は「カッキー’S(ズ)」と名付けられました。

(尾無徹さん)「若い人たちだからこそできる支援ってあるんじゃないかなっていう。学生が来るとまたすごく元気ですし、料理教室やりますって言ってくるんだけど、料理教室を教えてくれるのは住民の人たちだったりっていうのでお互いにお互いを欲し合えているっていうか支え合えてるような」

(岩手県立大学看護学部 福島裕子学部長)

「被災地に足を運ぶことで初めてあの震災の色んなことがわかってきますし、震災の爪痕もじかに見てくることで体感する、それから被災地の方々が仮設住宅で生活をしているということもやっぱり実際に行って対象者の方たちと接することで実感する」

東日本大震災の発生以降、被災地の保健師としてがむしゃらに活動を続けてきた尾無さん。確かな手応えを感じましたが復興が進むにつれて自身の経験が一過性のものとして風化してしまうのではと課題意識をいだくようになってきました。

「保健師って何だろう?」 経験を次世代に

(尾無徹さん)「保健師ってなんだろうなって立ち止まって考える機会というのもなかったですし、もう1回勉強し直して自分のあの経験を整理したいなとか今の状況をしっかり自分として理解したいなという思いがあって、大学院に進ませていただきました」

2019年、尾無さんは現場の保健師をやめ、大学教員として学生を指導する道を選びました。

震災発生から11年。かつて「カッキー’S」として被災地支援ボランティアをしていた学生の中から保健師になるメンバーも出始めています。特別な時期を共に駆け抜けてきた同士。尾無さんは今、そうした後輩たちとともに保健師の成長とモチベーションの維持に何が求められるのか共同研究を行っています。

(保健師(カッキー’S OG) 澤田彩華さん)

「これが分かったよとかこんな研修やれるといいよ、というような現場へのアクションのしやすさに着目する。現場でどう生きるかにつながるようにこの研究が行けばいいかなと思いました」

(尾無徹さん)

「やっぱり教えてもらうだけじゃなくて自分たちでもアクション起こして岩手県を良くしていければいいのかなと思いました」

東日本大震災以降地域の健康を守るため地道な努力を続けてきた保健師たち。ハード面など見た目の復興が整う中、今後の被災地での活動に何が求められると考えているのでしょうか。

(尾無徹さん)

「震災だからこそこうだっていうことではなくって、新たな地域として捉え直して保健活動を展開していくってことが必要だと思いますし、次世代の子たちにも東日本大震災のことを伝え、自分の命を守る、健康を守ることを伝えていく時期に入っていると思います」

震災後の混乱期に住民と向き合ってきた保健師やその卵たちは、その経験を糧にしながら、地域の健康と未来の命を守る取り組みを始めています。