「避難」を児童文学で訴える ~女性作家の模索/久慈市

<ニュースエコー 2022年3月16日>

東日本大震災から11年が経ち、津波の記憶がない、津波を知らない子どもたちも増えています。そうした中、避難することの大切さを伝えようと児童向けの文学作品を書いた女性が、岩手県久慈市にいます。

(神久保敬里さん)「『逃げろ』って言われなくても、自分でサイレンを聞いたり、どこかの大人から『逃げろ』って言われた時にそれを聞いて自分の考えで逃げられるようになってほしいな」

久慈市の神久保敬里さんです。神久保さんは震災の翌年から、犠牲者の鎮魂の意味を込めて戯曲や小説などを書き始めました。

神久保さんは去年、「いわて震災児童文学」に作品を応募し、最優秀賞に輝きました。作品のタイトルは「ぼくの修学旅行」。東日本大震災で多くの子どもたちが津波の犠牲になった教訓から、自主的に避難することの大切さを伝えています。

主人公は小学5年生の男の子。修学旅行で沿岸の架空のまちを訪れます。そのとき初めて東日本大震災の津波で10歳年上の姉が命を落としたことを知るのです。

「私ね、震災の時、空美(くみ)ちゃんと一緒にいたの、一緒に避難したの。でもね・・・」

「ぽろりとお姉さんの目から涙がこぼれた。僕はびっくりした」

「空美ちゃんお家へ戻ってしまったの。私引き止められなかったの」

姉は避難の途中、弟のために買ってあげたランドセルを取りに自宅へ戻り、帰らぬ人となってしまったのです。男の子には傷のついたランドセルを嫌がり、新しいランドセルを買ってもらった記憶がありました。

「なかったことにしてしまうのは怖く悲しい」~広がる作品

沿岸の被災地で暮らす神久保さんにとって、はじめはこの作品を書くことに迷いがあったと言います。

(神久保さん)

「すごい自分にとって生々しくて。何を書いても書かなくても読んだ人とか受け止める人が傷つく可能性はあるな」

しかし神久保さんは最後まで書き上げました。

(神久保さん)

「過去の災害でも戦争でも何でもなかったことにしてしまうのは怖いことだと思うし悲しいことだし」

震災児童文学の審査員を務めた「岬のマヨイガ」の作者・柏葉幸子さんは、授賞式でこう語りました。

(柏葉幸子さん)

「大変な思いをした震災があったんだよということを伝えて、そしてまたあるかもしれないということも伝えなければならない。でも怖がるばかりじゃなくて、それにどう対処していくか、それをどういう風に向き合っていくかということをお子さんたちに伝えていくというか、教えていく」

震災の記憶がない子どもたちへいかに語り継ぐかが今後の課題だと説きました。

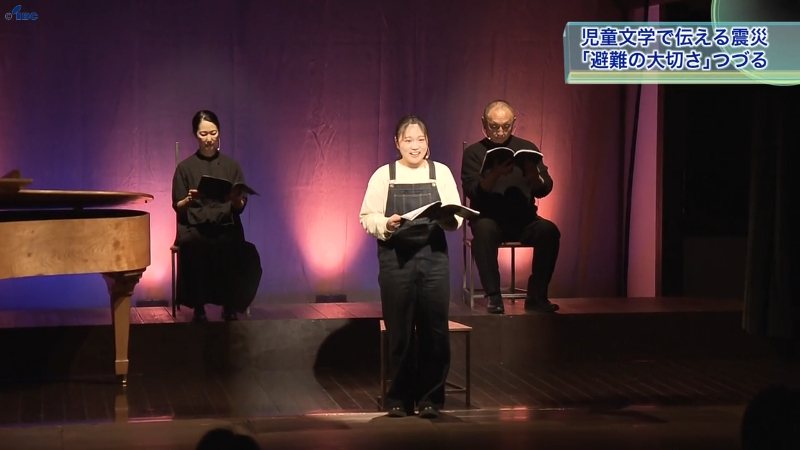

朗読会で主人公を演じた大谷ちひろさんは3月、二戸市の福岡高校を卒業したばかりです。震災当時は小学1年生でした。

(大谷ちひろさん)

「演劇だったりとか歌だったりとか芸術文化で伝えていくことが、知らない子たちにもすっと伝わるのではないかと思います」

迷いながらも・・・津波の語り部として

神久保さんには避難の大切さを伝える術がもう1つあります。

(神久保さん)

「昔あったったど。昔の言葉で港のこと『津』というんだど。この津を襲う、でっけな波のこどを津を襲う波というこどで津波というようになったんだど。どっどはれ」

遠野市出身の神久保さんは語り部として震災前から活動してきました。

(神久保さん)

「あちこちで『むかすっこかたり』をしたいなと思っています。その時に必ず1話は『よだ』(=津波の方言)の話をするんですよ、津波の話をするんですよ」

一方で、津波を語ることに迷いもあります。

(神久保さん)「被災地で『よだ』の話する覚悟はちょっとまだないです。自分自身がそれを語るのはまだ勇気がいるな」

それでも津波から避難する大切さを子どもたちに伝えるためどうしたらよいのか・・・神久保さんは自身に問いかけながら、執筆と語り部の活動をこれからも続けていきます。