津波から11年 ~伝承館・伝える決意/陸前高田市

<ニュースエコー 2022年1月19日>

「震災の事実と教訓」を伝えるため岩手県陸前高田市に開館した東日本大震災津波伝承館。震災発生からまもなく11年となる中、解説員たちは風化に抗おうと、伝え続ける決意を新たにしています。

うっすらと雪化粧した元日の陸前高田市。穏やかに新たな年が幕を開けました。「東日本大震災津波の事実と教訓をですね、1人でも多くの方々に伝えていくということがこの伝承館の今年の大きなテーマなのかと思っておりますので、本年もどうかよろしくお願いします」

東日本大震災津波伝承館の藤澤修副館長は、新年のあいさつで「伝えることの大切さ」を改めて職員に伝え、今年の業務をスタートさせました。3月には震災発生から11年を迎えます。

「消毒お願いします」

午前9時の開館からほどなくして観光客が訪れ、津波で被災した消防団のポンプ車や大きく破損した橋げたなどの展示物を見つめていました。

(神奈川県から訪問)

「すごくたくさんの人が死んだり、いなくなったりしてかわいそうだなって思ったり、大変だったんだなって感じた」

伝えるために欠かせない存在~「解説員」

3年前の2019年9月、津波伝承館は震災の事実と教訓を伝えるためにオープンしました。実際に被災したものやパネル、映像で来館者に訴えかけますが、展示物に魂を吹き込む役割を担うのが「解説員」たちです。

(吉田彰さん・2019年)

「大きな地震があった時には必ず逃げなきゃいけないというところを伝えていきたいと思ってます」

3年前、地元・陸前高田市広田町出身の吉田彰さんは、「伝える」ことへの強い思いを持って、解説員の研修に臨んでいました。

(2020年1月)

「おめでとうございます」「ありがとうございます」

津波伝承館はオープンから4か月ほどで来館者10万人を達成しました。国の内外から多くの人が訪れ、注目の高さが感じられました。しかしおととしから続く新型コロナウイルスの影響で臨時休館を余儀なくされたこともありました。

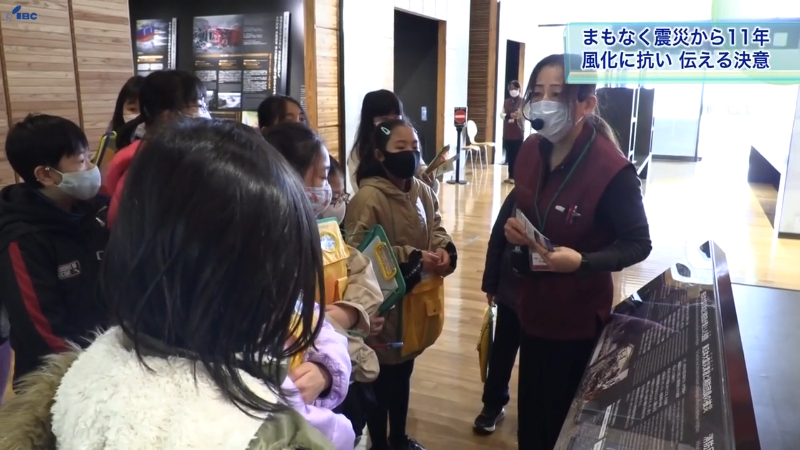

2021年12月、岩手県一関市の興田小学校の5年生14人が震災防災学習の一環で津波伝承館を訪れました。

(解説員)

「高さ30センチの津波で人の足元をすくい流される可能性もあります。私でも30センチでひざ下あたりですよ。流される可能性はある。津波の力はすごく大きいということです」

「もし早めに避難すれば消防団員は救助活動のいろんな仕事を早めに切り上げられるんですよね。そして消防団員の命はどうなりますか?」

(児童)

「助かる」

(解説員)

「助かるんですよね」

子どもたちは真剣な表情で解説を聞き、災害時に命を守る大切さを学んでいました。

(児童)

「私はあまり津波のこととか知らなかったんだけど、ここに来て実際に見てすごく怖かったです。とにかく私は走って高いところに逃げます」

「被災したらみんなで協力して助け合っていきます」

(解説員 下斗米霞さん)

「小学生にもわかりやすい言葉を使って、小学生たちの興味を引き出すってことを中心にして解説しました」

解説員たちは相手に合わせた解説を心がけ、伝える努力を惜しみません。

風化を防ぐ~伝承館の使命

東京の中学校で教師をしているという男性。震災から今年で11年という月日の流れを危惧していました。

「東京の子どもたちに伝えていかなきゃいけないなっていうふうに思っていてここに来たんですけど、やっぱりここをまず知らないと伝えることもできない。今の中学生もほとんど震災の状況を知らない子たちなので少しでもその子たちにこの現状を伝えていきたいなと。東京も決して他人ごとではないので」

今後ますます知らない世代が増え、東日本大震災も風化していく時期が訪れるかもしれません。

(解説員 吉田彰さん)

「東日本大震災の教訓を生かしつつ、自然災害は身近に起こることだということ、そして他人ごとではないということを知らない子どもたち、こういった世代にもですね。しっかりその事実と教訓を伝え続けていくということが当館の使命かなと思っています」

震災発生からまもなく11年。伝承館と解説員は震災の事実と教訓を伝え続けます。