「災害弱者の避難先は?」 支援が必要な障がい者を持つ家族の不安/岩手

<ニュースエコー 2021年1月20日>

東日本大震災では高齢者や障がい者などのいわゆる「災害弱者」の避難に課題が残りました。専用避難施設の指定など受け皿は増えていますが当事者、特に自分で動くことができない重度の障害者や家族はどう感じているのか?実際に東日本大震災で被災した岩手県宮古市の障害児者の家族に話を聞きました。

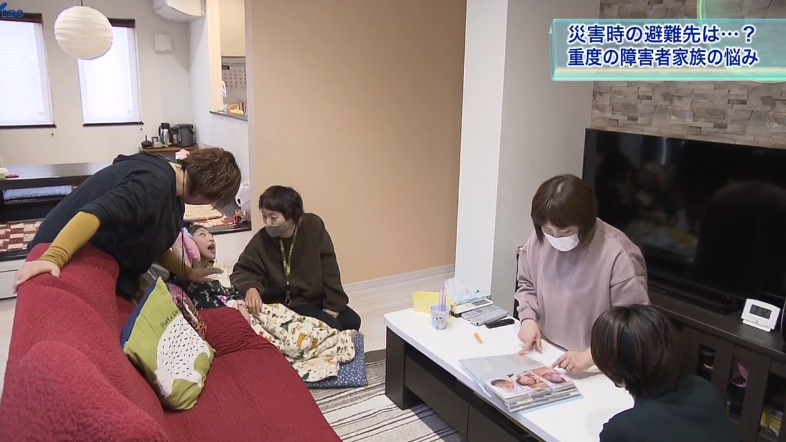

宮古市の野澤百花さん。宮古恵風支援学校中学部の1年生です。百花さんの介護をするのは、母・千都子さんです。

(野澤千都子さん)

「一日に2回です。夜はミキサー食を直接お腹から入れて栄養取ってます」

現在、医療的ケアである「胃ろう」を行っている百花さんは生後間もなく腸ねん転を起こし、宮古から盛岡への搬送中に呼吸が止まったことで脳にダメージを受け、知的にも身体的にも重い障害が残りました。

(野澤千都子さん)

「この人のそばから5分と離れることはないですね必ず誰かがそばにいて見ている」

百花さんが3歳の時東日本大震災が家族を襲いました。

(野澤千都子さん)

「まずこの人を外にある車のチャイルドシートに乗せて、1歳1か月の弟の方をおばあちゃんがおんぶして、車で逃げたんですけど前から水が第一波の津波が来てしまって車はおいてとにかく高台の方に逃げて逃げて…」

野澤さんの家は津波で全壊。しかし、避難所には行けなかったと言います。

(野澤千都子さん)

「体育館、避難所だったんですけど、この人、避難所に行ってもみんなに迷惑かけちゃうかなって言うのもあったし」

野澤さん一家は、震災の日の夜百花さんを見て声をかけてくれた見ず知らずの方のお宅で一泊し、その後は親戚の家へ避難しました。百花さんと同じ学校に通う息子を持つ攝待みゆきさんもこう話します。

(攝待みゆきさん)

「(普段)見てない人が見るとびっくりさせて迷惑かけるんじゃないかももちゃんのお母さんも行ってたけどうちの子が夜起きて迷惑かけるんじゃないか…本当にそこなんだよね」

支援が必要な人たちのための「福祉避難所」の情報がない…

障がい者や高齢者など、支援が必要な人たちが避難する施設に「福祉避難所」があります。高齢者施設や、障がい者の入所通所施設などが事前指定を受けていて、災害時に空きベットを提供します。県内では、31市町村で381か所が指定されていますが、受け入れ人数はその時の空きベットや人員次第なので、事前に把握することはできません。

野澤さんの住む宮古市には16か所の福祉避難所があります。ただし…。

(宮古市保健福祉部 田代明博福祉課長)

「基本的には、一番身近な避難所に逃げていただいて、福祉避難所が開設した後に移っていただくことを想定しています」

福祉避難所は「二次避難所」と言って避難所にいる人の中から支援が必要な人を連れて行く場所とされています。災害発生後、施設の被害状況などを見てから開設されるため事前に施設名や場所を知ることはできません。

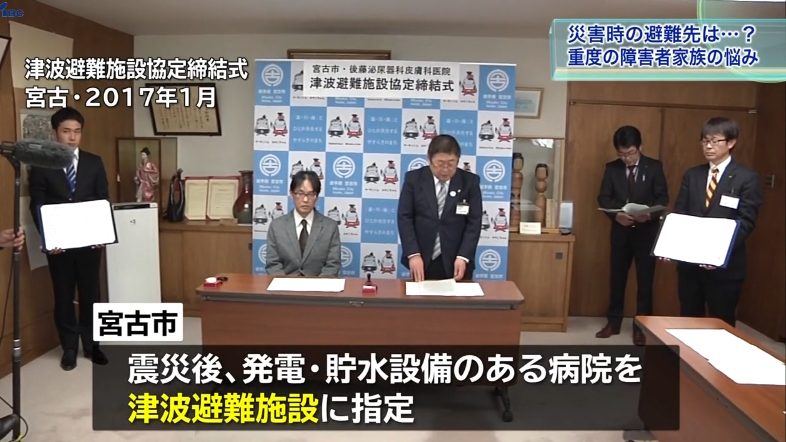

福祉避難所の他、宮古市では東日本大震災後発電・貯水設備のある病院を津波避難施設に指定するなど受け皿を増やしてきました。しかし当事者家族には「災害時に取ってほしい行動・行き場所」が伝わっていません。

(野澤千都子さん)

「(福祉避難所とか病院に運ぶとか、そういう説明というのは震災後改めてないんですか?)ないですね」

(攝待みゆきさん)

「でもそれは私たち家族には知らせておいてもらわないと、分からないことですもんね。ああなっちゃうとみんなパニックになっちゃうから、事前にそういうのはきちんと教えておいてもらいたい。宮古にも(福祉避難所は)あるんですか?」

いざという時のために行政や地域とのコミュニケーションが大切

県内には、246人の重症心身障害児がいて、3年で58人増えています。また、人工呼吸器などを使う医療的ケア児は195人です。停電や断水が命取りとなる医療的ケア児者。災害後、電源や水を確保できる避難所にすぐ行かなければなりません。

(野澤千都子さん)「震災を経験したからこうなりました、こういう避難所がありますとか、利用できますというの(案内)は特にないので、不安ですね」

これを受けて宮古市の担当者は…。

(宮古市保健福祉部 田代明博福祉課長)

「必要な方に対して(福祉避難所の)絶対数が足りないというのは、私たちも認識している」

「とにかく一回、命を守るために一次避難所に逃げていただきたい」

「必要な医療の内容や介護も千差万別、そうするとやはり個別に普段からやり取りが必要」

「1人1人、災害の対応、対処の仕方、私たちと一緒に形にしていきたい」

自分や家族の力だけでは、命を守ることができず必要な医療ケアが1人1人違う重度の障害児者。行政や地域での災害時の備えと、日頃からのコミュニケーションが求められます。