震災の記憶を後世へ~ 「津波伝承施設」開館に向け準備進む/岩手

<ニュースエコー 2019年6月5日>

岩手県はこの秋、震災を後世に伝える「東日本大震災津波伝承館」を陸前高田市に開館します。開館に向けて奮闘する解説員や県の担当者たち。伝えたいのは「いのちを守る」大切さです。

「特別校舎と普通校舎が渡り廊下でつながれてたんですけど、渡り廊下がもう信じられないくらい歪んでたんですね。これは危険だなということで、集まってきたところを『ございしょの里まで逃げろ』って叫んで」

東日本大震災発生時に、児童生徒、教職員がともに集団避難し、津波から多くの命を守った避難路。「釜石のできごと」とも言われる釜石東中学校と鵜住居小学校の子どもたちの避難時の様子を、避難経路を実際に歩きながら説明するのは、当時を知る元教諭の松村敦子さんです。震災時は釜石東中学校に勤務していました。

松村さんの話に聞き入るのは、この秋、陸前高田に開館する東日本大震災津波伝承館に採用された解説員の8人。彼らは来館者の案内や展示物の説明などの業務を担当することになっています。8人は陸前高田や大船渡など岩手県内だけでなく神奈川県からもやって来ていて、現在、開館に向けて被災現場を訪れたり震災直後のできごとを学ぶ研修に励んでいます。

「(津波が)間近に迫ってくる様子を見たら、まさに命の危険を感じたので、あとはもう上まで上がれ!っていうことで、恋の峠まで全部上がって。これからがまさに『てんでんこ』でしたね。散り散りになって逃げて行ったっていう感じ」

津波を語り継ぐことになる解説員のたまごたち。伝えるべき教訓を学び取ろうと必死です。

伝承館のテーマは「いのちを守り、海と大地と共に生きる」

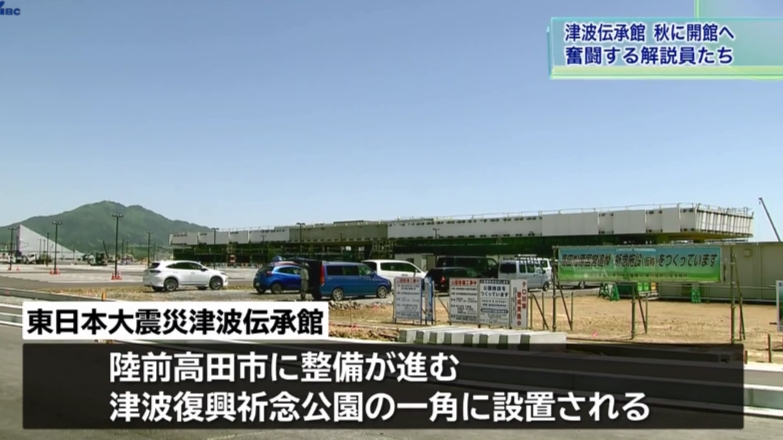

国が震災復興の象徴として、被災した岩手、宮城、福島の3県に整備を進める津波復興祈念公園。岩手では、陸前高田市に整備が進められる高田松原津波復興祈念公園の一角に東日本大震災津波伝承館が設置されます。現在、建設工事が急ピッチで進められており、来月以降、展示物などが収められる予定です。

施設の開設や運営体制を強化するためこの4月に県の復興局に新設されたのが、震災津波伝承課です。解説員8人を含めた16人の職員が大船渡地区合同庁舎で開館に向けた準備に取り組んでいます。解説員たちはそれぞれの席で資料をまとめたりメモを取ったりしています。

(平本謙一郎さん)

「ぼくは大船渡の観光を調べてまして、英語の地図を参考に、英語担当なので英語でどういう表現をするのかということを勉強しています」

神奈川県横浜市から移住した平本謙一郎さんは、得意の英語を使って、海外からの来訪者に震災の記憶だけでなく観光も伝えようと奮闘中です。

釜石の歴史を調べていた陸前高田市在住の吉田彰さんは…。

(吉田彰さん)

「沿岸部のいろいろな観光地も案内できるようにしていかないといけないので、こういうことも把握していかないといけないと思っています」

(震災津波伝承課・熊谷正則統括課長)

「それぞれの経験を踏まえて、あとは共通の学んだことをベースにしながら解説してもらうと非常に説得力があるんじゃないかなと思うんですけどね」

「いのちを守り、海と大地と共に生きる」をテーマに整備が進む津波伝承館。復興局の副局長と兼務しながら震災津波伝承課を取り仕切る熊谷正則統括課長は、震災の記憶や教訓、復興に立ち上がる姿を伝えることにとどまらない、津波伝承館の役割があると言います。

(熊谷正則統括課長)

「岩手県の南口にあたりますから、伝承施設に関わらず観光全体のそういったルートも連携しながらつくっていって、岩手にたくさんのお客さんが来るようにゲートウェイ機能を果たしていきたいと思います」

「伝承館」は三陸全体に人の流れをつくる役割も担う

津波伝承館を入口に三陸の沿岸部や県全体へと、「来館者を誘導する」役割も担います。開館までおよそ3か月。解説員たちの「伝える」ことへの思いは強くなっています。

(平本謙一郎さん)

「日本独自の災害文化と言われるような、例えば釜石の奇跡と言われるような防災文化ですね、そういったものを海外、世界に伝えて、防災文化を広めて1人でも多くの命を救える命を助けたい。それを伝えたい」

(吉田彰さん)

「大きな震災があったということを、将来にわたって風化してはいけないと強く思っているので、津波の被害がどれだけひどいものかや、大きな地震があった時には必ず逃げなくてはいけないことを伝えていきたい」

沿岸各地の震災を伝える施設や震災遺構を訪れたり、体験者から話を聞いたりしながら震災の教訓への学びを深める解説員たち。9月の津波伝承館開館に向けて準備は加速します。