模索続く 「地域コミュニティー」の再生/大槌町

<ニュースエコー 2018年8月1日>

東日本大震災の被災地では、まちや住まいの再建が進む一方で、町内会などの暮らしに欠かせないコミュニティーの再生が大きな課題となっています。コミュニティーを取り戻そうと住民たちが取り組む地区を、岩手県大槌町で取材しました。

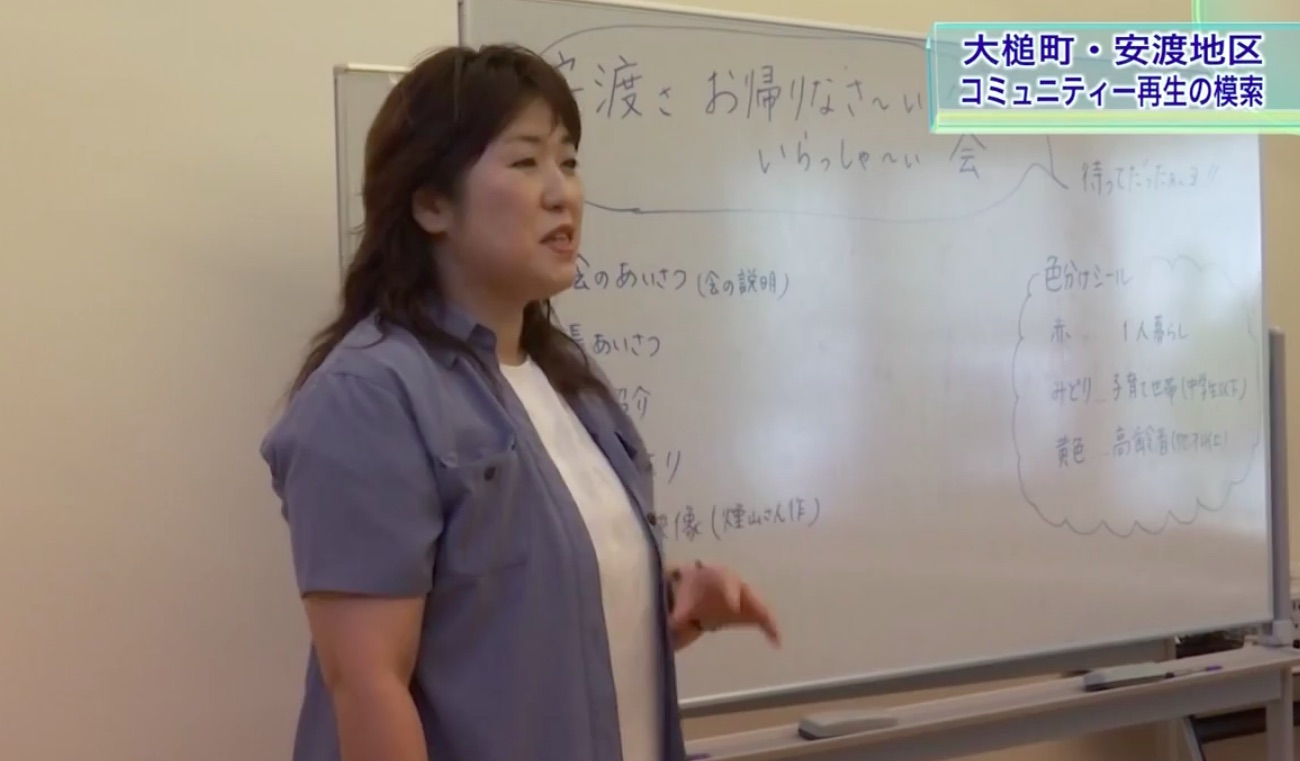

(地域コーディネーター・佐藤加奈絵さん)

「第2回安渡さお帰りなさい、いらっしゃい会ということで、今回2回目です」

7月16日、大槌町の安渡(あんど)地区の公民館に多くの人が集まっていました。震災前、安渡地区に暮していた人たちです。安渡地区は津波でその姿を大きく変えました。

(安渡町内会・佐々木慶一会長)

「2丁目3丁目が中心で1丁目は前は300世帯あったんだけど今残っているのは2世帯だけです」

海沿いの漁師町だった安渡地区は、大津波に飲み込まれ壊滅的な被害を受けました。震災前の住民の1割を超える199人が、津波の犠牲になりました。

震災後、町は海に近い場所を産業エリアとして居住を禁止し、海から少し離れた浸水した土地をかさ上げしたり背後の山を切り崩したりして、新たな宅地を造成しました。

しかし、用地の取得や工事の人材、機材の不足が原因で計画は遅れます。当初の計画から宅地の整備は2年以上、災害公営住宅は3年遅れています。復興の遅れは人口の減少につながりました。 公民館に集まった人の中には止む無く安渡のまちを出た人の姿もありました。

(町内の他地区に再建した人)

「生まれた場所だから家は別の場所の建てましたが、みんなと会いたくて来ました」「事情がありまして早く建てなくてはならず、別の防集団地に再建しました。ずっと待ってるわけにもいかない」

今年6月の時点で地区の世帯数は278戸、人口は545人。震災前のおよそ4割です。

「どこに誰が住んでいるか」分からない

安渡地区には震災の前3つの町内会がありました。人々の結びつきがとても強く、運動会など地区の行事ともなれば、お年寄りから子供まで地区をあげて盛り上がるのが恒例でした。宅地の整備が終盤を迎え、やっと家が建ちはじめた安渡のまち。3つあった町内会はひとつに統合されました。

この日集まった人たちの中で、安渡に戻って暮らし始めた人たちは、どこに誰が住んでいるのか自分たちが知っている情報を持ち寄って新しいまちの地図に落とし込んでいきました。

(安渡町内会・佐々木慶一会長)

「まったく新しい状態での町づくりになるのでどこに誰が住んでいるのか分からない。戻ってきた人がどこにどういう状態で住んでいるのかはっきりさせて、そこで班編成をして連絡網を作るのがコミュニティーづくりの第一歩です」

「連携」が「コミュニティー再生」のカギを握る

(地域コーディネーター・佐藤加奈絵さん)

「新しく安渡のまちが出来てきて、安渡だけど安渡のまちを知らない人ばっかりです」

町内会とともに会を主催した佐藤加奈絵さんです。町が委嘱する地域と行政をつなぐ13人の地域コーディネーターのひとりです。3年前から生まれ育った安渡地区のコミュニティの再生に係る仕事を担っています。

(佐藤加奈絵さん)

「本当は安渡を出たくなかったけど、他の場所に行ってしまった人達にいつでも遊びに来てほしいというのもあって、会う機会をつくりたかった」

震災前から安渡地区で理容店を営んでいた佐藤さんは、今年4月、店舗兼住宅を再建したばかりです。新たなコミュニティーづくりの難しさを日々感じています。

(佐藤加奈絵さん)

「自分の問題と闘いながら自分自身いっぱいいっぱい。地域のこともとなると身構えてしまうのかなと。得意分野を活かしてこれなら手伝えるというのをちょっとづつ協力し合ってできれば」

地区では若い世代が急激に減り、65歳以上が人口に占める割合は6割を超えています。コミュニティーづくりの主役となる若い世代の確保が困難な中で町はコミュニティー同士の連携を再生のカギに挙げています。

(大槌町地域コミュニティ総合支援室・高橋伸也室長)

「ひとつの自治会・町内会で出来ない取組みであっても、複数の近隣の自治会・町内会が連携して取り組んで行ったり、あるいは震災以降つながりが出来た支援団体の方々とのネットワーク、連携しながら新しいまちづくりをしていく、新しいコミュニティーの再生を図っていくということが、これからの課題」

(地域コーディネーター・佐藤加奈絵さん)

「いろんな工夫が必要なんだと思うんですけど、若い人が興味を持ってくれるような企画したりチャレンジが必要なんだと思います。新しいまちを作るって」

人口減少、高齢化、まちづくりの担い手不足…。震災で加速した地域の課題を解決しようと被災地で人と人とのつながり=コミュニティー再生に向けた模索が続いています。