「ニーズを捉えて」 販路回復を目指す中小事業者/大船渡市

<ニュースエコー 2018年2月14日>

岩手県の沿岸南部「気仙地域」でつくられる加工食品などの商談会が、先ごろ大船渡市で開かれました。震災発生からまもなく7年。中小事業者たちの販路を取り戻す闘いが続いています。

「おいしいです」

今年1月、気仙地域で生産・加工した、こだわりの商品をPRしようと「三陸けせんマチナカ商談会」が大船渡市で開かれました。28の事業所が出展し、地元の飲食店やホテルをはじめ岩手県内から訪れたおよそ100人のバイヤーに海産物の加工品などを売り込みました。

(大船渡商工会議所・齊藤俊明会頭)

「経済の振興なくて真の復興はあり得ない」

商談会を主催した大船渡商工会議所は、被災した事業者の販路の回復を支援しています。気仙地域の商工会や観光物産協会などと協議会をつくり、生産者が首都圏の消費者に直接商品をPRできる場を設けているほか、4年前からは全国のバイヤーを大船渡に呼ぶ「伊達な商談会」で気仙の商品を売り込んできました。しかし…

(大船渡商工会議所・新沼邦夫専務理事)

「一部の事業所を除いてやっぱり社員の方が少ない事業者が多いので、どうしても大手のバイヤーさんに対応できないと。商品数の数とか納期とか」

大口の取引に対応できず、一度商談が成立しても次につながらないという課題を突き付けられました。そこで納品数が対応可能で、商談会後もやり取りしやすい岩手県内のバイヤーを対象にした今回の「マチナカ商談会」が企画されました。

消費者ニーズにどう向き合うか

「生ガキ殻付きで送られてもお客さん剥けないっていう」

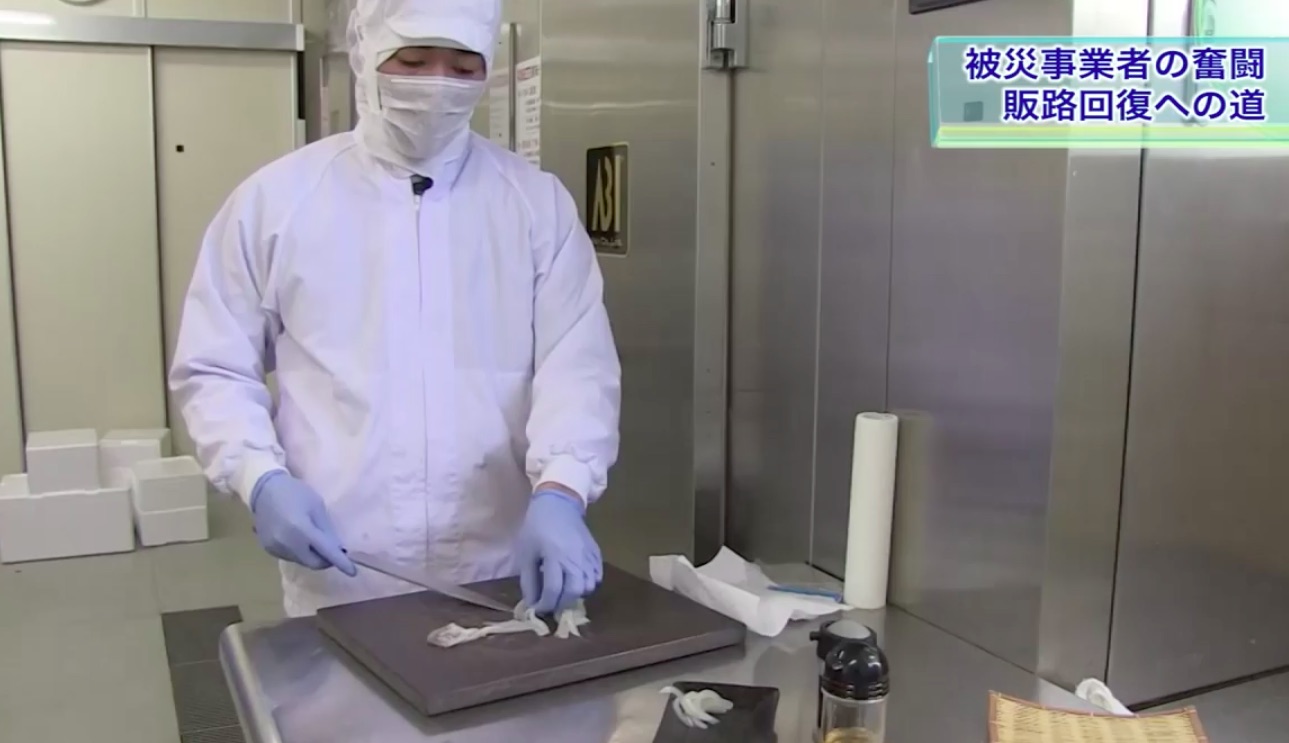

商談会に出展したひとり、「三陸とれたて市場」の八木健一郎さんです。震災前から顧客の要望に応じて鮮魚や海産物を出荷していましたが、震災後、海産物を細胞組織を壊さずに凍結できる「CASシステム」を導入しました。とれたての状態で凍らせたカキやイカなどは去年からタイなどへも輸出しています。

(八木健一郎さん)

「原料がある産地でどれだけ高鮮度のうちに下処理をして使いやすいパックにしてあげるのかっていうのが極めて重要だなって」

八木さんは、とれたての鮮魚そのままよりも内蔵を処理するなどした方が好まれるというニーズの変化に対応することにしました。

(八木さん)

「被災後、同じことをやってもしょうがないんで、そのお客さんたちをより便利にどうすればサポートできるのかを考えると、やっぱり産地で処理をしなければならない。食べやすい形にしなければならない。3日しかなかった鮮度っていうものもなんとか改善しなければならない」

新たな販路開拓を目指して

(バイヤーの男性)

「すごい」

マチナカ商談会で、八木さんがつくるCAS冷凍されたイカの刺身は注目を集めました。

(バイヤーの男性)

「とれたてを食べている感じでした。とてもおいしかったです。びっくりしました」

(八木さん)

「品質を評価していただいたり、利便性であったりとか輸送の問題とかけっこうみんな抱えているんだなということは感じましたね。それに答えてあげられる商品づくりが必要だなって」

新たな商品の開発に取り組むのは、ほかの出展者も同様で、商談会は好評でした。

(バイヤーの男性)

「今までの水産資源をいかに付加価値をつけて販売するかというのに取り組んでいる生産者さんが多かったというのがすごく印象的で、多分これからは引っ張っていくのは大船渡なんじゃないかなって思いました」

被災から立ち上がった気仙地区の事業者たちは、自らの生産量に合わせた取引先を探しながら、食材や商品の魅力向上に取り組んでいます。