同地区は1896(明治29)年の大津波で半数近い家屋が流失し、住民の約2割に上る369人が犠牲になった。一度は高地に分散移転したが、利便性を求めて低地に戻った住民が1933(昭和8)年の大津波で再び被災。尊い命と財産を失う悲劇を繰り返した。

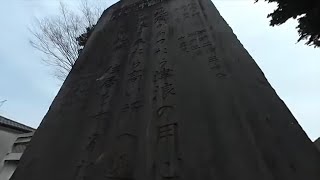

「危険地帯に住居をするな」−。昭和の大津波の1年後に建立された記念碑には、地震や津波に対する三つの教訓と当時の被害状況が刻まれた。明治の教訓を生かし切れずに犠牲を生んだ先人からの重い言葉だ。

金比羅神社を管理する同地区の天照御祖(あまてらすみおや)神社宮司の藤本俊明さん(69)によると、東日本大震災の津波で金比羅神社は約2メートル浸水。神社を石柱で取り囲む「玉垣(たまがき)」は少なくとも約50本が倒れたが、石碑が倒れることはなかった。

「刻まれているのは戒めの言葉だ。石碑の存在、教訓を意識していた住民がどれほどいただろうか」。藤本さんはこう語り、「形あるものを生かし、次世代に教訓を継承していくことが重要だ」と力を込める。

「危険地帯に住居をするな」−。昭和の大津波の1年後に建立された記念碑には、地震や津波に対する三つの教訓と当時の被害状況が刻まれた。明治の教訓を生かし切れずに犠牲を生んだ先人からの重い言葉だ。

金比羅神社を管理する同地区の天照御祖(あまてらすみおや)神社宮司の藤本俊明さん(69)によると、東日本大震災の津波で金比羅神社は約2メートル浸水。神社を石柱で取り囲む「玉垣(たまがき)」は少なくとも約50本が倒れたが、石碑が倒れることはなかった。

「刻まれているのは戒めの言葉だ。石碑の存在、教訓を意識していた住民がどれほどいただろうか」。藤本さんはこう語り、「形あるものを生かし、次世代に教訓を継承していくことが重要だ」と力を込める。

計画、訓練 風化を防ぐ

東日本大震災時の津波被害を振り返る(左から)藤本俊明さん、芳賀博典さん、東谷藤右エ門さん=大槌町吉里吉里

東日本大震災時の津波被害を振り返る(左から)藤本俊明さん、芳賀博典さん、東谷藤右エ門さん=大槌町吉里吉里

「どんなに高い防潮堤が完成しても、それは命の保証ではない。とにかく高台に逃げる。それだけだ」

昭和の大津波の約3カ月後に生まれた大槌町吉里吉里の東谷藤右エ門(とうえもん)さん(85)は言葉を振り絞る。東日本大震災で、夫の帰りを自宅で待っていたとみられる妻ケイさん=当時(74)=を失った。「逃げろと言っていれば」。自責の念が消えることはない。

吉里吉里地区は、震災で明治の大津波を超える津波高(16・1メートル)を記録。97人が死亡・行方不明になり、地区内約780世帯のうち、半数を超える約430世帯が全半壊した。犠牲者の約半数は、昭和の大津波を機に高台移転した地域だったという。

東谷さんは「ここまでは来ないだろうという認識が、被害が拡大した理由の一つではないか」と考え、同町公民館吉里吉里分館長の芳賀博典さん(67)は「立派な石碑があっても、その内容を常に伝える活動はできていなかった。教訓の風化につながっていた」と振り返る。

「想定外」をいかになくすか。震災後、吉里吉里地区は住民の避難行動の指針となる自主防災計画を策定。独自に小中学校との合同避難訓練も始め、避難方法や手段を確認してきた。今春には町内会組織も再編。震災前から1減の4町内会とし、それぞれに総務防災部を設け、防災責任者を置く仕組みとした。

震災津波を乗り越え、金比羅神社に建つ「大海嘯記念碑」が伝える教訓は現代にも通ずる。だが、過去の経験だけに頼ってはいけないことが震災の教訓でもある。

「歴史を知らなければ教訓は生かされない。後世に継承する基礎をつくって次世代にバトンタッチする。それが震災を経験したわれわれの責任だ」。芳賀さんは復興に歩む古里をみつめ、こう誓う。

昭和の大津波の約3カ月後に生まれた大槌町吉里吉里の東谷藤右エ門(とうえもん)さん(85)は言葉を振り絞る。東日本大震災で、夫の帰りを自宅で待っていたとみられる妻ケイさん=当時(74)=を失った。「逃げろと言っていれば」。自責の念が消えることはない。

吉里吉里地区は、震災で明治の大津波を超える津波高(16・1メートル)を記録。97人が死亡・行方不明になり、地区内約780世帯のうち、半数を超える約430世帯が全半壊した。犠牲者の約半数は、昭和の大津波を機に高台移転した地域だったという。

東谷さんは「ここまでは来ないだろうという認識が、被害が拡大した理由の一つではないか」と考え、同町公民館吉里吉里分館長の芳賀博典さん(67)は「立派な石碑があっても、その内容を常に伝える活動はできていなかった。教訓の風化につながっていた」と振り返る。

「想定外」をいかになくすか。震災後、吉里吉里地区は住民の避難行動の指針となる自主防災計画を策定。独自に小中学校との合同避難訓練も始め、避難方法や手段を確認してきた。今春には町内会組織も再編。震災前から1減の4町内会とし、それぞれに総務防災部を設け、防災責任者を置く仕組みとした。

震災津波を乗り越え、金比羅神社に建つ「大海嘯記念碑」が伝える教訓は現代にも通ずる。だが、過去の経験だけに頼ってはいけないことが震災の教訓でもある。

「歴史を知らなければ教訓は生かされない。後世に継承する基礎をつくって次世代にバトンタッチする。それが震災を経験したわれわれの責任だ」。芳賀さんは復興に歩む古里をみつめ、こう誓う。

盛り土造成地に公共施設や住宅が建ち、新たなまちの姿が見え始めた大槌町吉里吉里地区(岩手日報社小型無人機から撮影)

盛り土造成地に公共施設や住宅が建ち、新たなまちの姿が見え始めた大槌町吉里吉里地区(岩手日報社小型無人機から撮影)

【2011年3月】 がれきが押し寄せた震災直後の金比羅神社。教訓を伝える石碑は被災を免れた(藤本俊明さん提供)

【2011年3月】 がれきが押し寄せた震災直後の金比羅神社。教訓を伝える石碑は被災を免れた(藤本俊明さん提供)

2019年05月11日 公開

[2018年10月23日 岩手日報掲載]